旧道(高井戸道)はバス通りに

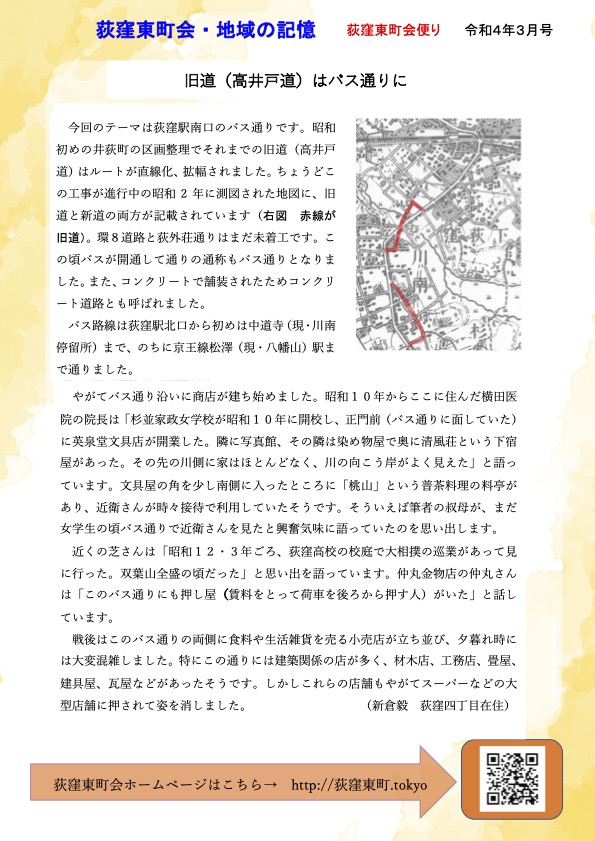

今回のテーマは荻窪駅南口のバス通りです。昭和の初めの井荻町の区画整理でそれまでの旧道(高井戸道)はルートが直線化、拡幅されました。ちょうどこの工事が進行中の昭和2年に側図された地図に、旧道と新道の両方が記載されています。(右図 赤線が旧道)。環8道路と荻外荘通りはまだ未着工です。この頃バスが開通して通りの通称もバス通りとなりました。また、コンクリートで舗装されたためコンクリート通りとも呼ばれました。

バス路線は荻窪駅北口から初めは中道寺(現・川南停留所)まで、のちに京王線松澤(現・八幡山)駅まで通りました。

やがてバス通り沿いに商店が建ち始めました。昭和10年からここに住んだ横田医院の院長は「杉並家政女学校が昭和10年に開校し、正門前(バス通りに面していた)に英泉堂文具店が開業した。隣に写真館、その隣は染め物屋で奥に清風荘という下宿屋があった。その先の川側に家はほとんどなく、川向こう岸がよく見えた」と語っています。文具屋の角を少し南側に入ったところに「桃山」という普茶料理の料亭があり、近衛さんが時々接待で利用していたそうです。そういえば筆者の叔母が、まだ女学生の頃バス通りで近衛さんを見たと興奮気味に語っていたのを思い出します。

近くの芝さんは「昭和12・3年ごろ、荻窪高校の校庭で大相撲の巡業があって見に行った。双葉山全盛の頃だった」と思い出を語っています。仲丸金物店の仲丸さんは「このバス通りにも押し屋(賃料をとって荷車を後ろから押す人)がいた」と話しています。

戦後はこのバス通りの両側に食料や生活雑貨を売る小売店が立ち並び、夕暮れ時には大変混雑しました。特にこの通りには建築関係の店が多く、材木店、工務店、畳屋、建具屋、瓦屋などがあったそうです。しかしこれらの店舗もやがてスーパーなどの大型店舗に押されて姿を消しました。(新倉毅 荻窪四丁目在住)