クヌギ(櫟)

今年も大勢の人が見物に訪れた大田黒公園の紅葉。その主役は並木のイチョウと池の周りに植えられたモミジでしたが、脇役ながら鮮やかな黄色でその賑わいに貢献していた高い木がありました。ケヤキと並んで武蔵野を代表するクヌギです。以前、当欄でも触れましたが、武蔵野台地に入植した人々は、火山灰に覆われた不毛な大地を改良するため、クヌギやコナラなどの落葉樹を植えて林を育て、落ち葉を集めて堆肥をつくっては、繰り返して畑に撒いて肥沃な土をつくりあげてきました。

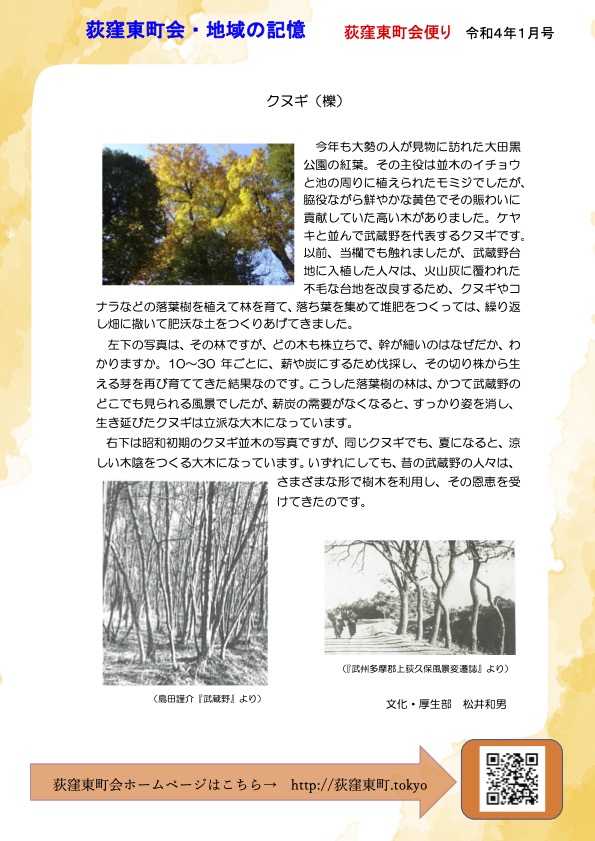

左下の写真は、その林ですが、どの木も株立ちで、幹が細いのはなぜだか、わかりますか。10~30年ごとに、薪や炭にするため伐採し、その切り株から生える芽を再び育ててきた結果なのです。こうした落葉樹の林は、かつて武蔵野のどこでも見られる風景でしたが、薪炭の需要がなくあんると、すっかり姿を消し、生き延びたクヌギは立派な大木になっています。

右下は昭和初期のクヌギ並木の写真ですが、同じクヌギでも、夏になると、涼しい木陰をつくる大木になっています。いずれにしても、昔の武蔵野の人々は、さまざまな形で樹木を利用し、その恩恵を受けてきたのです。

文化厚生部 松井和男