荻外荘通りの謎 「魔のカーブ」はなぜできた?

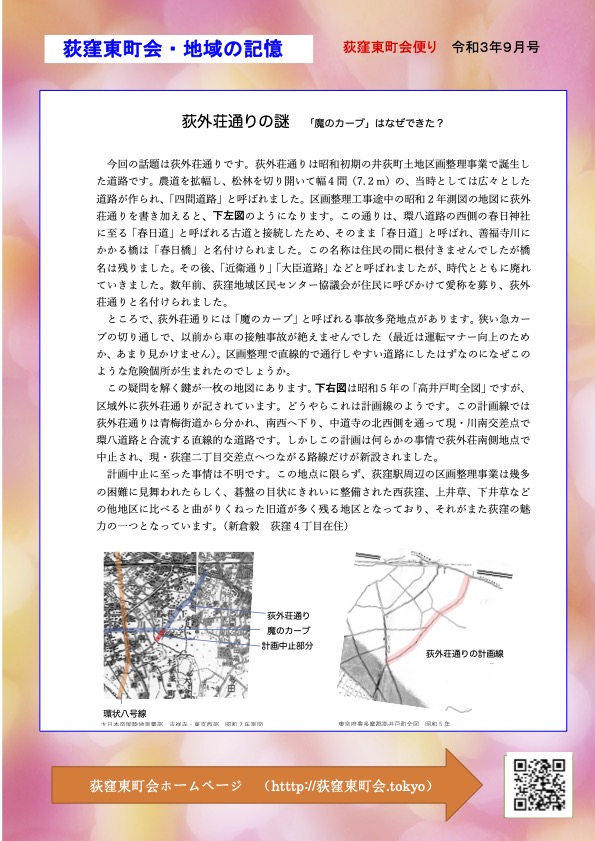

今回の話題は荻外荘通りです。荻外荘通りは昭和初期の井荻町土地区画整理事業で誕生した道路です。農道を拡幅し、松林を切り開いて幅4間(7.2M)の、当時としては広々とした道路が作られ、「四間道路」と呼ばれました。区画整理工事途中の昭和2年側図の地図に荻外荘通りを書き加えると、下左図のようになります。この通りは、環八道路の西側の春日神社に至る「春日道」と呼ばれる古道と接続したため、そのまま「春日道」と呼ばれ、善福寺川にかかる橋は「春日橋」と名付けられました。この名称は住民の間に根付きませんでしたが橋名は残りました。その後「近衛通り」「大臣通り」などと呼ばれましたが、時代とともに廃れていきました。数年前、荻窪地域区民センター協議会が住民に呼びかけて愛称を募り、「荻外荘通り」と名付けられました。

ところで、荻外荘通りには「魔のカーブ」と呼ばれる事故多発地点が有ります。狭いカーブの切り通しで、以前から車の接触事故が絶えませんでした。(最近は運転マナー向上のためか、あまり見かけません)。区画整理で直線的で通行しやすい道路にしたはずなのになぜこのような危険個所が生まれたのでしょうか。

この疑問を解く鍵が一枚の地図にあります。下右図は昭和5年の「高井戸町全図」ですが、区域外に荻外荘通りが記されてます。どうやらこれは計画線のようです。この計画線では荻外荘通りは青梅街道から分かれ、南西へ下り、中道寺の北西側を通って現・川南交差点で環八道路と合流する直線的な道路です。しかしこの契約は何らかの事情で荻外荘南側地点で中止され、現・荻窪二丁目交差点へつながる路線だけが新設されました。

計画中止に至った事情は不明です。この地点に限らず、荻窪駅周辺の区画整理事業は幾多の困難に見舞われたらしく、碁盤の目状にきれいに整備された西荻窪、上井草、下井草などの他地区に比べると曲りくねった旧道が多く残る地区となっており、それがまた荻窪の魅力の一つとなっています。(新倉毅 荻窪4丁目在住)