高井戸道の起点

今回も高井戸道の話しです。高井戸道の起点は大正初期には、かつて大踏切のあった地点でしたが、それ以前、まだ鉄道ができる前の時代にはここより東に200mほど寄った中田村右衛門の屋敷の東側の地点でした。

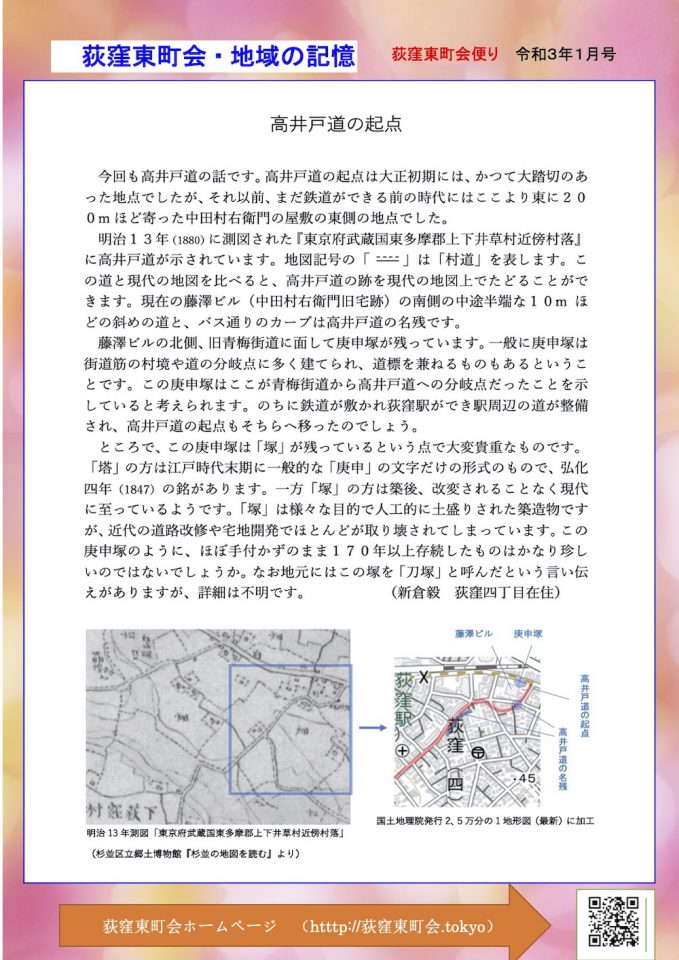

明治13年(1880)に側図された「東京府武蔵野国東多摩郡上下井草村近傍村落」に高井戸道が示されています。地図記号の「・・・」は「村道」を表します。この道と現代の地図を比べると、高井戸道の跡を現代の地図上でたどることができます。現在の藤澤ビル(中田村右衛門旧宅跡)の南側の中途半端な10mほどの斜め道と、バス通りのカーブは高井戸道の名残です。

藤澤ビルの北側、旧青梅街道に面して庚申塚が残っています。一般に庚申塚は街道筋の村境や道の分岐点に多く建てられ、道標を兼ねるものもあるということです。この庚申塚はここが青梅街道から高井戸道への分岐点だったことを示していると考えられます。のちに鉄道が敷かれ荻窪駅ができ駅周辺の道が整備され、高井戸道の起点もそちらにうつったのでしょう。

ところで、この庚申塚は「塚」が残っているという点で大変貴重なものです。「塔」の方は江戸時代末期に一般的な「庚申」の文字だけの形式のもので、弘化四年(1847)の銘があります。一方「塚」の方は築後、改変されることなく現代に至っているようです。「塚」は様々な目的で人工的に土盛りされた築造物ですが、近代の道路改修や住宅地開発でほとんどが取り壊されてしまっています。この庚申塚のように、ほぼ手付かずのまま170年以上存続したものはかなり珍しいのではないでようか。なお、地元にはこの塚を「刀塚」と呼んだという言い伝えがありますが、詳細は不明です。

(新倉毅 荻窪四丁目在住)