お月見、ススキ、オギ

先月は七夕の笹について書いたので、今月はお月見のススキ(芒・薄)について書こうと思います。

そもそも、なぜ、お月見にススキをそなえるのでしょうか。中秋の名月を愛でる習慣は中国で生まれましたが、日本に伝わると収穫を祈願する行事へと変化しました。ススキは神様を呼ぶ依り代で、この時期、穂が出ていないイネ(稲)の代わりに形が似ているススキを供えるようになったそうです。

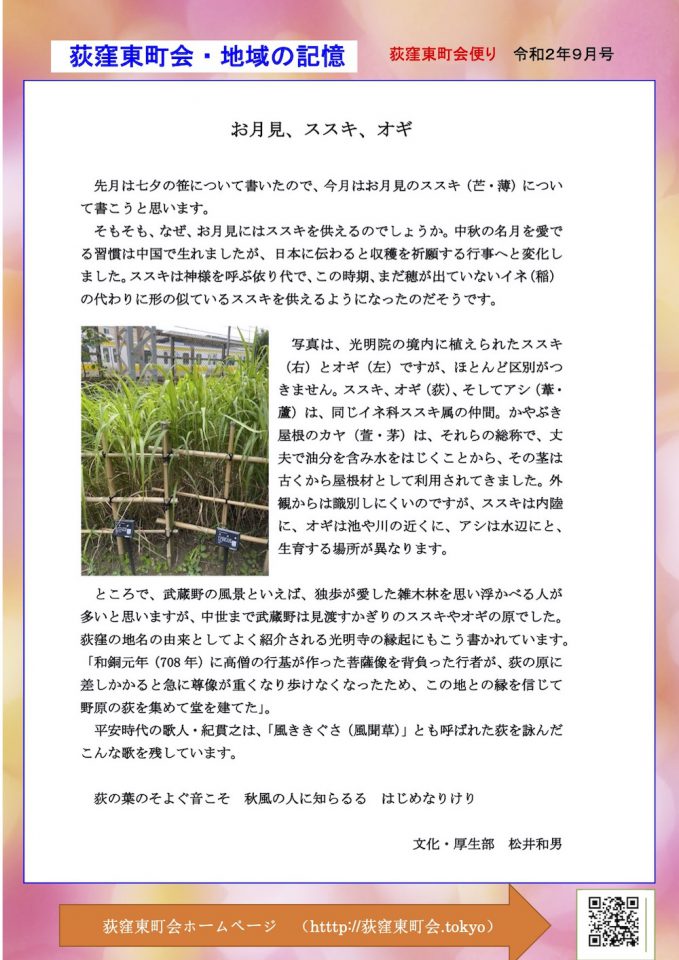

写真は、光明院の境内に植えられたススキ(右)とオギ(左)ですが、ほとんど区別がつきません。ススキ、オギ(荻)、そしてアシ(葦・蘆)は、同じイネ科ススキ属の仲間。かやぶき屋根のカヤ(萱・茅)は、それらの総称で、丈夫で脂分を含み水をはじくことから、その茎は古くから屋根材として利用されてきました。外観からは識別しにくいのですが、ススキは内陸に、オギは池や川の近くに、アシは水辺にと、生育する場所が異なります。

ところで、武蔵野の風景といえば、独歩が愛した雑木林を思い浮かべる人が多いと思いますが、中世まで武蔵野は見わたすかぎりのススキやオギの原でした。荻窪の地名の由来としてよく紹介される光明院の縁起にもこう書かれています。「和銅元年(708年)に高僧の行基が作った菩薩像を背負った行者が,荻野原に差しかかると急に尊像が重くなり歩けなくたたっため、この地との縁を信じて野原の荻を集めて堂を建てた」。

平安時代の歌人・紀貫之は、「風ききぐさ(風聞草)」とも呼ばれた荻を詠んだこんな歌を残しています。

荻の葉のそよぐ音こそ 秋風の人に知らるる はじめなりけり

文化厚生部 松井和男