荻窪の古道:高井戸道

今回のテーマは荻窪の古道です。郊外住宅地として発展を始める以前の農村時代の荻窪の道路はどんなだったでしょう。荻窪は昔は下荻窪村と呼ばれ、村の中央を南北に高井戸道と呼ばれる村道が走っていました。明治大正時代の地誌を記録した「東京府豊多摩郡誌」(大正5(1916)年)には

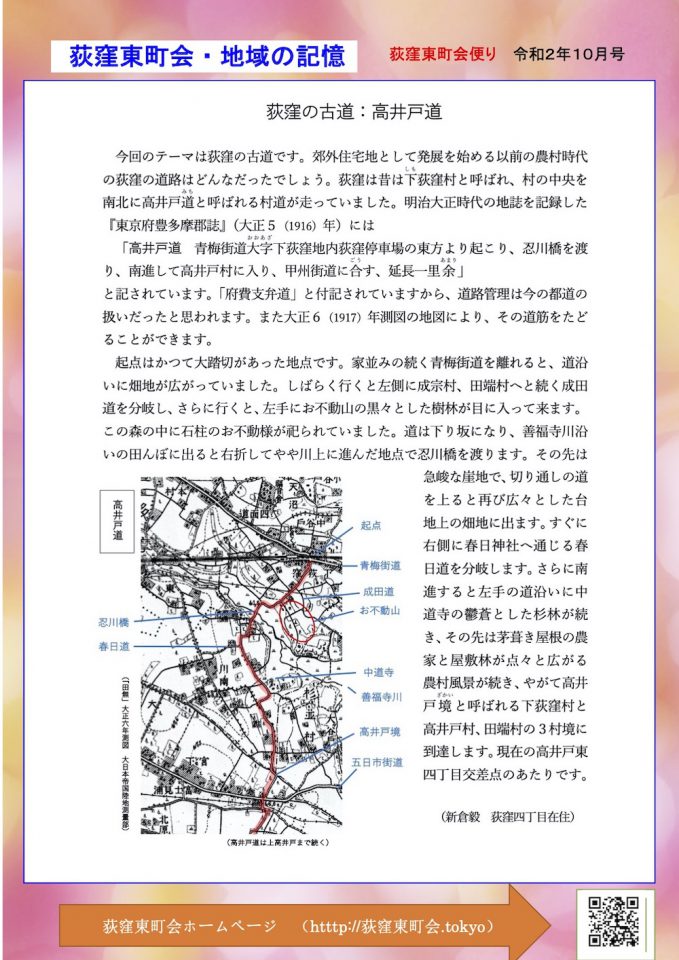

「高井戸道 青梅街道大字下荻窪地内荻窪停車場の東方より起こり、忍川橋を渡り、南進して高井戸村に入り、甲州街道に合す、延長一理余」

と記されています。「府費支弁道」と付記されてますから、道路管理は今の都道の扱いだったと思われます。また大正6(1917)年側図の地図により、その道筋をたどることができます。

起点はかつて大踏切があった地点です。家並みの続く青梅街道を離れると、道沿いに畑地が広がっていました。しばらく行くと左側に東京府豊多摩郡誌、田端村へと続く成田道を分岐し、さらに行くと、左手にお不動山の黒々とした樹林が目に入ってきます。この森の中に石柱のお不動様が祀られていました。道は下り坂になり、善福寺川沿いの田んぼに出ると右折してやや川上に進んだ地点で忍川橋を渡ります。その先は急峻な崖地で、切り通しの道を上ると再び広々とした台地上の畑地に出ます。すぐに右側に春日神社へ通じる春日道を分岐します。さらに南進すると左手の道沿いに中道寺の鬱蒼とした杉林が続き、その先は茅葺屋根の農家と屋敷林が点々と広がる農村風景が続き、やがて高井戸境と呼ばれる下荻窪村と高井戸村、田端村の3村境に到着します。現在の高井戸東四丁目交差点あたりです。

(新倉毅 荻窪四丁目在住)