今では語種(かたりぐさ)の大踏切

今回の話題は大踏切です。長く荻窪に住んでいる人で、開かずの大踏切の大混雑を覚えていない人はいません。ここを渡る時のイライラと緊迫感が思い出されます。

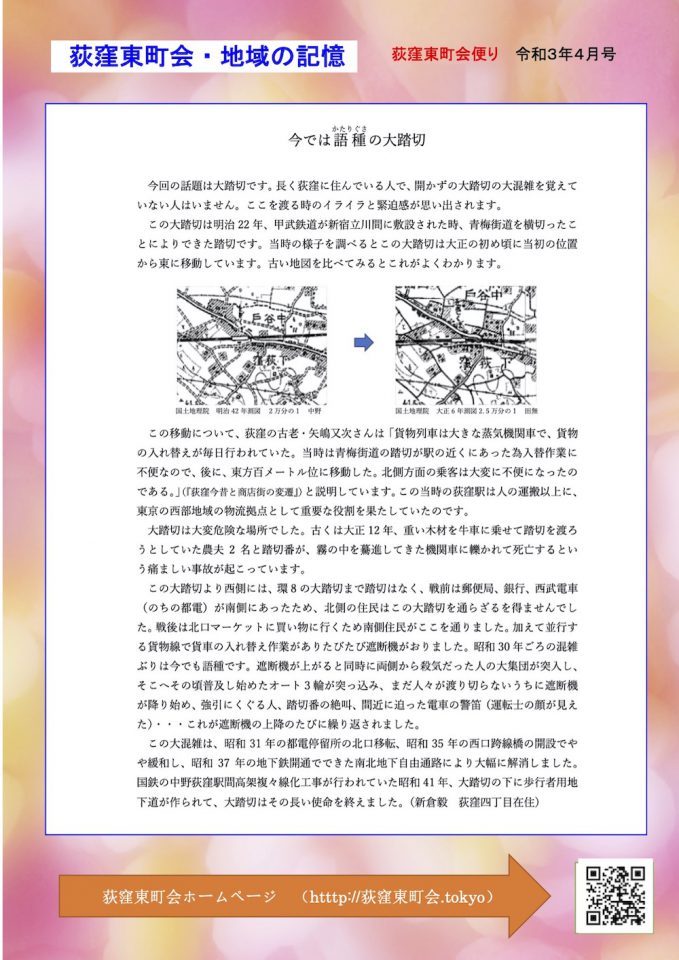

この大踏切は明治22年、甲武鉄道が新宿立川間に敷設された時、青梅街道を横切ったことによりできた踏切です。当時の様子を調べるとこの大踏切は大正の初め頃に当初の一から東に移動しています。古い地図を比べてみるとこれがよくわかります。

この移動について、荻窪の古老・矢嶋又次さんは「貨物列車は大きな蒸気機関車で、貨物の入れ替えが毎日行われていた。当時は青梅街道の踏切が駅近くにあった為入れ替え作業に不便なので、後に東方百メートル位に移動した。北川方面の乗客は大変に不便になったのである。」(荻窪今昔と商店街の変遷」)と説明しています。この当時の荻窪駅は人の運搬以上に、東京の西部地域の物流拠点として重要な役割を果たしていたのです。

大踏切は大変危険な場所でした。古くは大正12年、重い材木を牛車に乗せて踏切を渡ろうとしていた農夫2名と踏切番が霧の中を驀進してきた機関車に轢かれて死亡するという痛ましい事故が起こっています。

この大踏切より西側には、環8の大踏切まで踏切はなく、戦前は郵便局、銀行、西武電車(のちの都電)が南側にあったため、北側の住民はこの大踏切を通らざるを得ませんでした。戦後は北口マーケットに買い物に行くため南口住民がここを通りました。加えて並行する貨物線で貨車の入れ替え作業がありたびたび遮断機がおりました。昭和30年ごろの混雑ぶりは今でも語種です。遮断機が上がると同時に両側から殺気だった人の大集団が突入し、そこへそのころ普及し始めたオート3輪が突っ込み、まだ人々が渡り切らないうちに遮断機が降り始め、強引にくぐる人、踏切番の絶叫、間近に迫った電車の警笛(運転士の顔が見えた)・・・これが遮断機の上降のたびに繰り返されました。

この大混雑は、昭和31年の都電停留所の北口移転、昭和35年の西口跨線橋の開設でやや緩和し、昭和37年の地下鉄開通でできた南北地下自由通路により大幅に解消しました。国鉄の中野荻窪駅間高架複々線化工事が行われたいた昭和41年、大踏切の下に歩行者用地下道が作られて、大踏切はその長い氏名を終えました。

(新倉毅 荻窪四丁目在住)