新緑の季節に

「林はじつに今の武蔵野の特色といってよい。すなわち木はおもに楢(なら)の類で冬はことごとく落葉し、春は滴るばかりの新緑萌え出ずる」(国木田独歩「武蔵野」)

独歩が「今の武蔵野」と断っているのは、万葉の時代の武蔵野台地は果てしなく続く草原だったからだ。その武蔵野が「林」を「特色」とするようになったのは、江戸時代に入って農地としての開発がはじまってからのことである。武蔵野台地に入植した人々は、火山灰に厚く覆われた不毛の土地を改良するため、クヌギやコナラなどの落葉樹を植えて林を育て、その落ち葉を集めて堆肥をつくり、それを畑に繰り返し撒いて肥沃な土壌をつくりあげてきたのである。

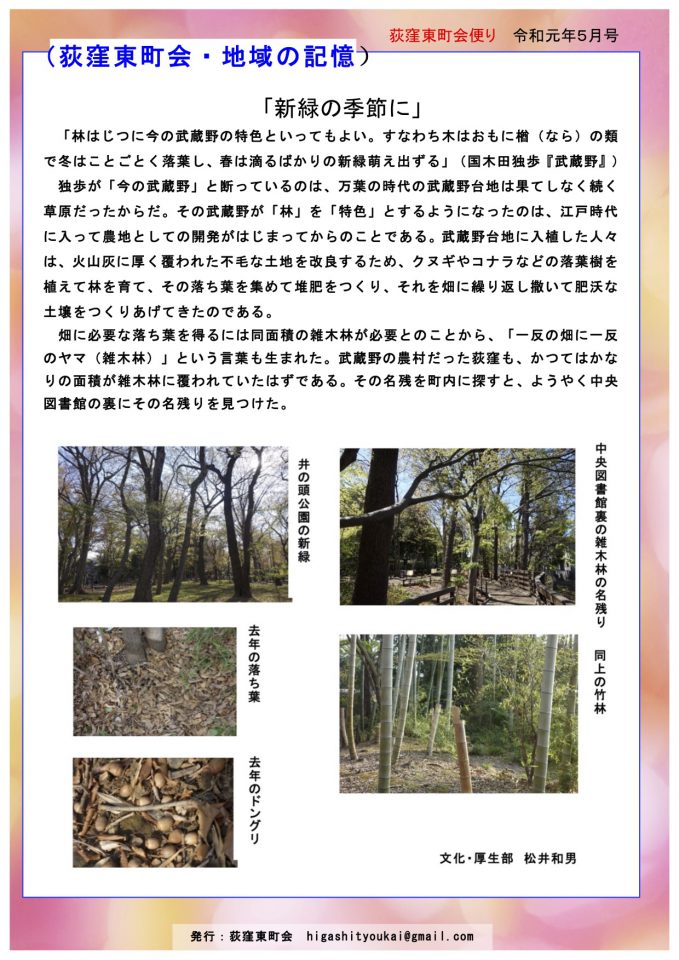

畑に必要な落ち葉を得るには同面積の雑木林が必要とのことから、「一反の畑に一反のヤマ(雑木林)」という言葉も生まれた。武蔵野の農村だった荻窪も、かつてはかなりの面積が雑木林に覆われていたはずである。その名残を町内に探すと、中央図書館の裏にその名残を見つけた。

文化厚生部 松井和男