大田黒記念館の奇妙な屋根

今回の話題は大田黒記念館の屋根の形状についてです。この洋館は昭和8年に建てられ、大田黒元雄氏の仕事部屋として使われていました。今はピアノや蓄音器が置かれ、コンサートプログラムや写真作品が展示されています。

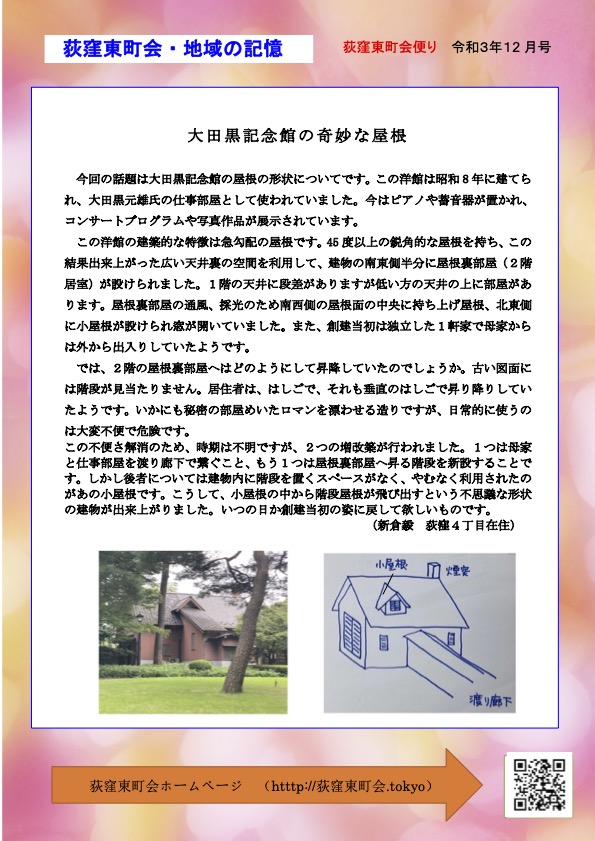

この洋館の建築的な特徴は急勾配の屋根です。45度以上の鋭角的な屋根を持ち、この結果出来上がった広い天井裏の空間を利用して、建物の南東側半分に屋根裏部屋(2階居室)が設けられました。1階の天井に段差がありますが低い方の天井の上に部屋があります。屋根裏部屋の通風、採光のため南西側の屋根面の中央に持ち上げ屋根、北東側に小屋根が設けられ窓が開いていました。また、創建当初は独立した1軒家で母家からは外から出入りしていたようです。

では、2階の屋根裏部屋へはどのようにして昇降していたのでしょうか。古い図面には階段が見当たりません。居住者は、はしごで、それも垂直のはしごで昇り降りしていたようです。いかにも秘密の部屋めいたロマンを漂わせる造りですが、日常的に使うのは大変不便で危険です。

この不便さ解消のため、時期は不明ですが、2つの増改築が行われました。1つは母家と仕事部屋を渡り廊下で繋ぐこと、もう1つは屋根裏部屋へ昇る階段を新設することです。しかし後者については建物内に階段を置くスペースがなく、やむなく利用されたのがあの小屋根です。こうして、小屋根の中から階段屋根が飛び出すという不思議な形状の建物が出来上がりました。いつの日か創建当初の姿に戻して欲しいものです。

(新倉毅 荻窪4丁目在住)