旧中田家長屋門と明治天皇荻窪御小休所の石碑~長屋門は創建当時、東向きだった~

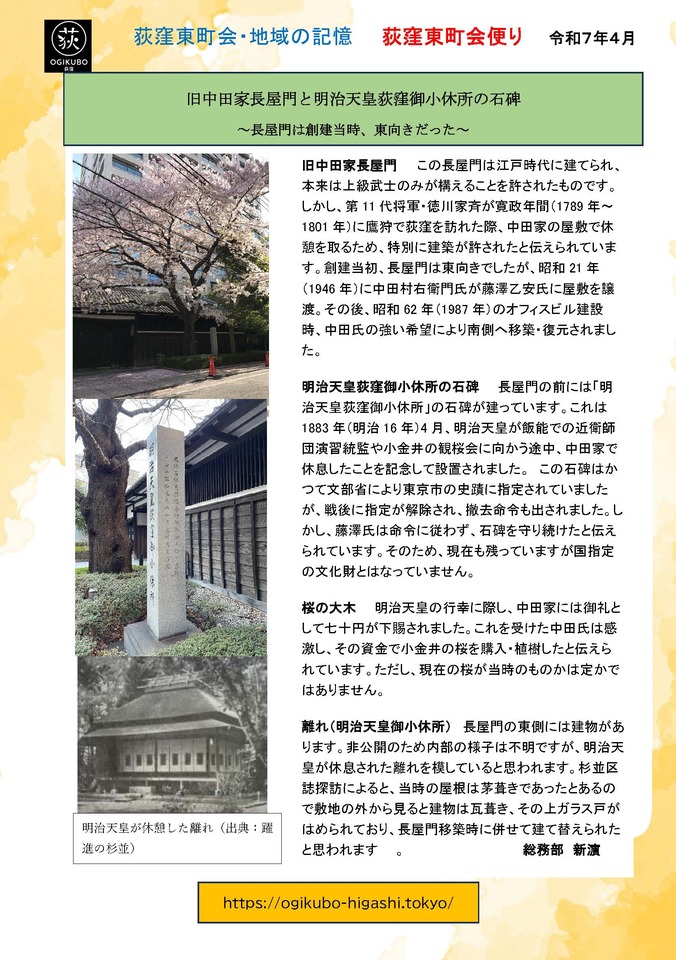

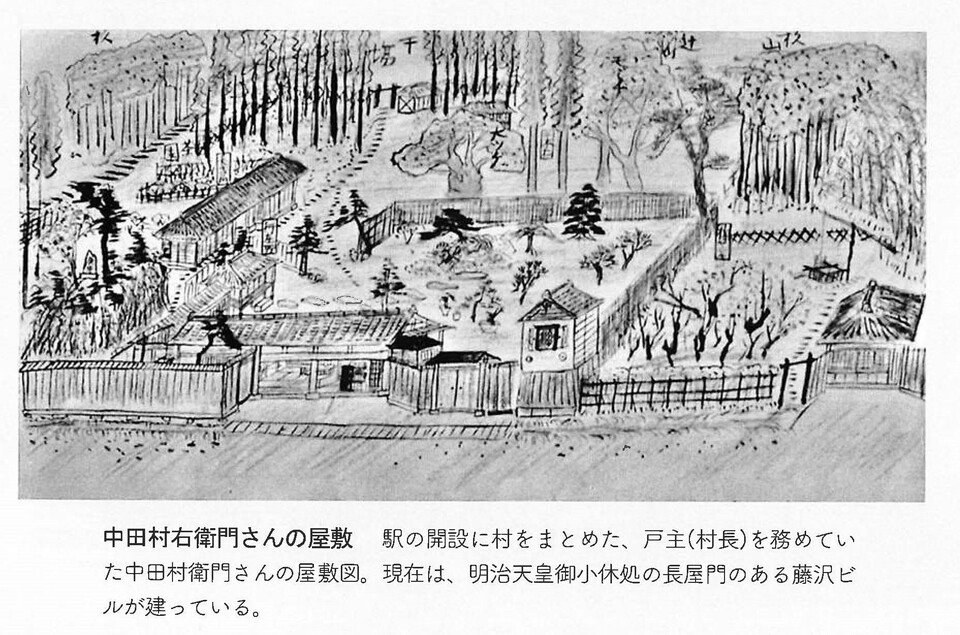

旧中田家長屋門 この長屋門は江戸時代に建てられ、本来は上級武士のみが構えることを許されたものです。しかし、第11代将軍・徳川家斉が寛政年間(1789年~1801年)に鷹狩で荻窪を訪れた際、中田家の屋敷で休憩を取るため、特別に建築が許されたと伝えられています。創建当初、長屋門は東向きでしたが、昭和21年(1946年)に中田村右衛門氏が藤澤乙安氏に屋敷を譲渡。その後、昭和62年(1987年)のオフィスビル建設時、中田氏の強い希望により南側へ移築・復元されました。

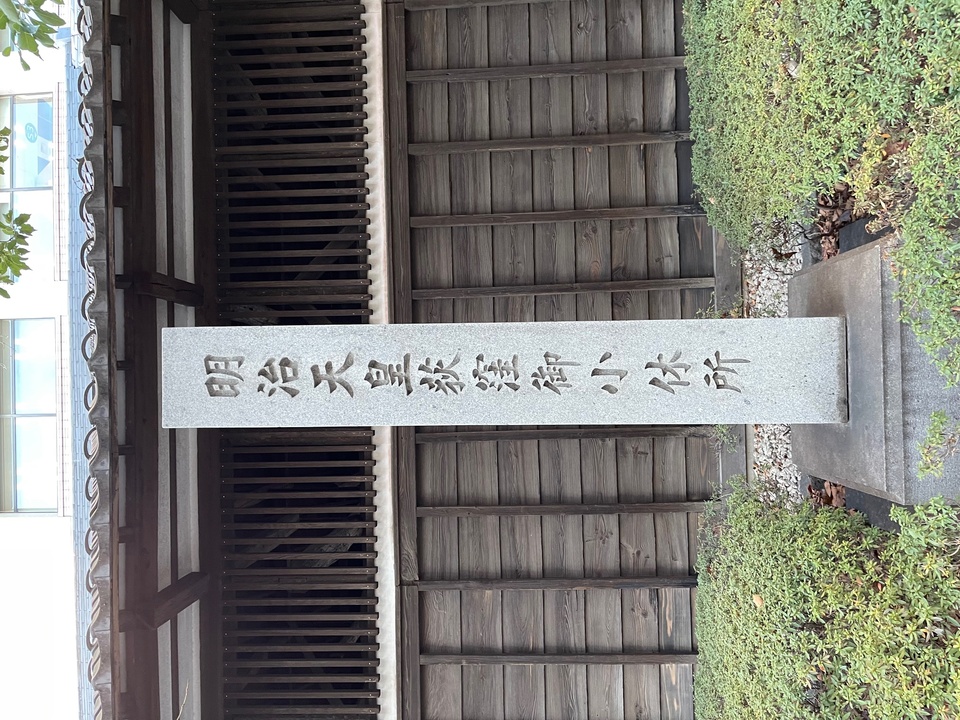

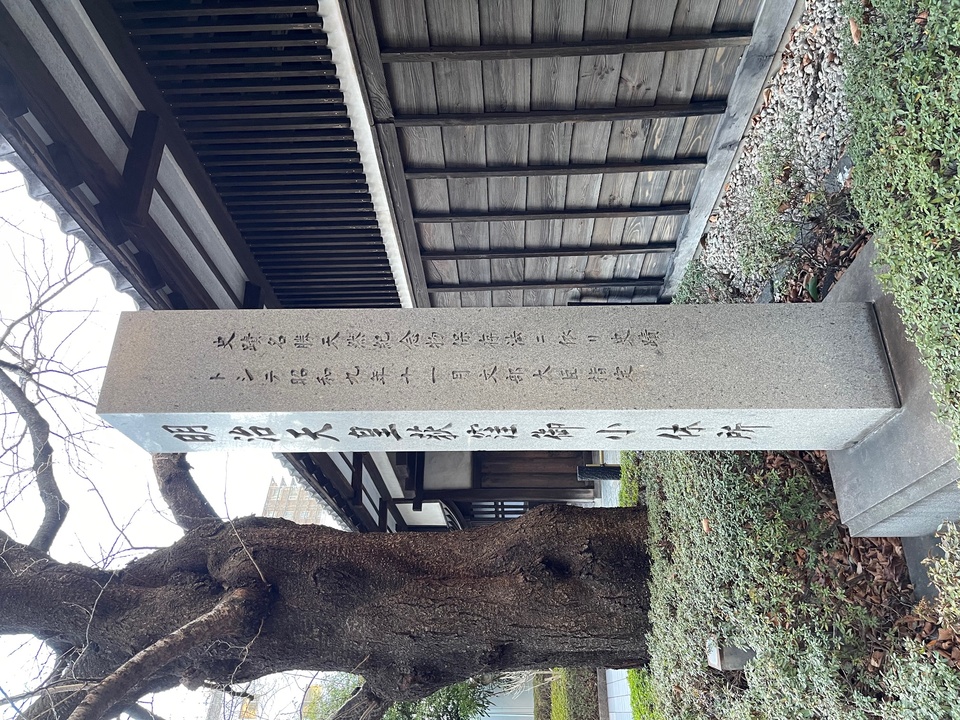

明治天皇荻窪御小休所の石碑 長屋門の前には「明治天皇荻窪御小休所」の石碑が建っています。これは1883年(明治16年)4月、明治天皇が飯能での近衛師団演習統監や小金井の観桜会に向かう途中、中田家で休息したことを記念して設置されました。 この石碑はかつて文部省により東京市の史蹟に指定されていましたが、戦後に指定が解除され、撤去命令も出されました。しかし、藤澤氏は命令に従わず、石碑を守り続けたと伝えられています。そのため、現在も残っていますが国指定の文化財とはなっていません。

桜の大木 明治天皇の行幸に際し、中田家には御礼として七十円が下賜されました。これを受けた中田氏は感激し、その資金で小金井の桜を購入・植樹したと伝えられています。ただし、現在の桜が当時のものかは定かではありません。

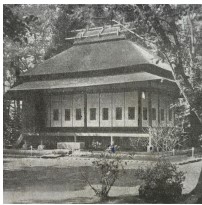

離れ(明治天皇御小休所) 長屋門の東側には建物があります。非公開のため内部の様子は不明ですが、明治天皇が休息された離れを模していると思われます。杉並区誌探訪によると、当時の屋根は茅葺きであったとあるので敷地の外から見ると建物は瓦葺き、その上ガラス戸がはめられており、長屋門移築時に併せて建て替えられたと思われます 。 総務部 新濵