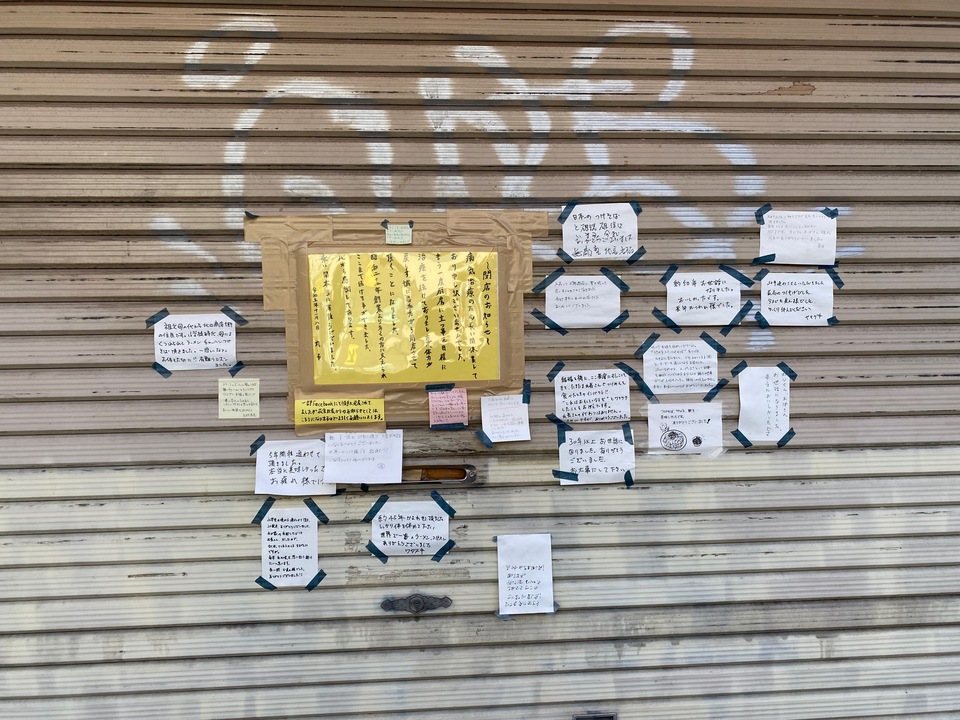

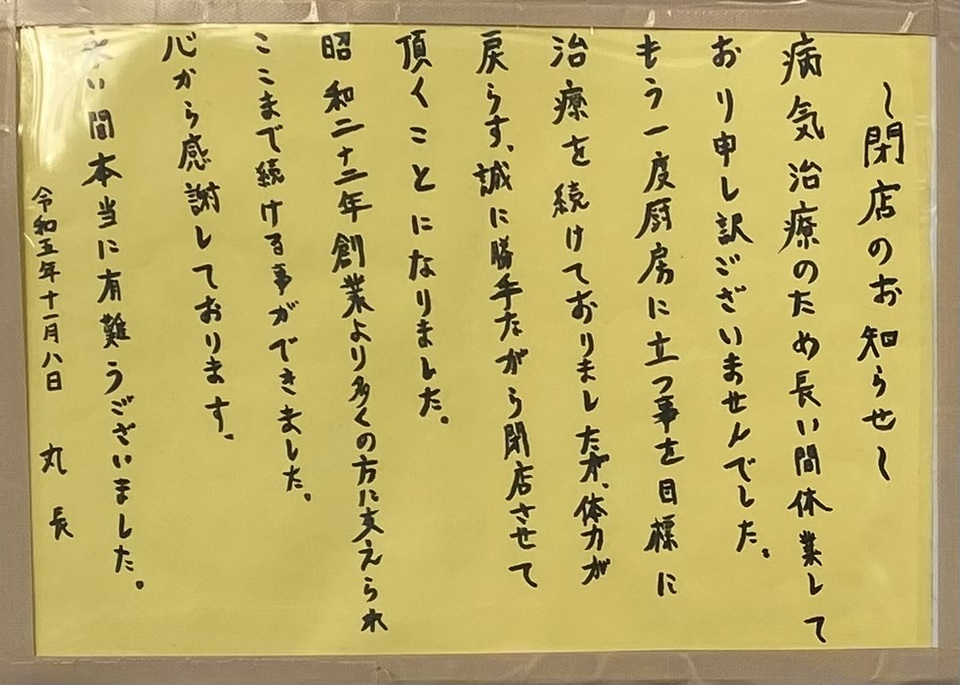

昭和22年創業の荻窪ラーメンの老舗「つけめんの丸長」が閉店しました。荻窪がラーメンの町とよばれるきっかけのお店です。

東京新聞<コラム 筆洗>漫画家、エッセイストの東海林さだおさんが「ラーメンというも…2023年11月21日

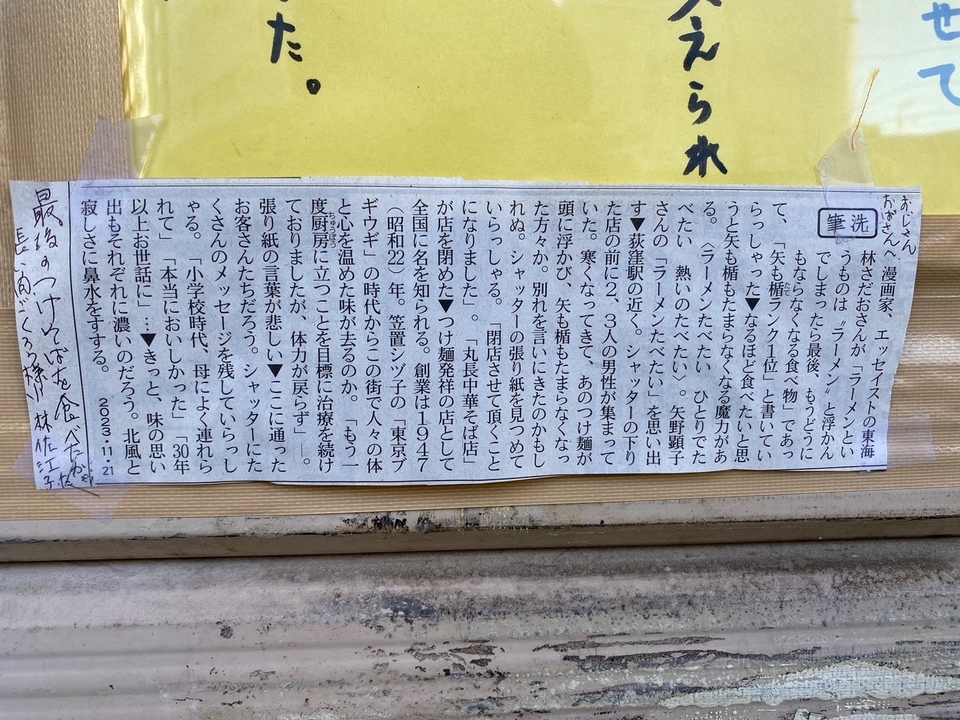

漫画家、エッセイストの東海林さだおさんが「ラーメンというものは“ラーメン”と浮かんでしまったら最後、もうどうにもならなくなる食べ物」であって、「矢も楯(たて)ランク1位」と書いていらっしゃった▼なるほど食べたいと思うと矢も楯もたまらなくなる魔力がある。<ラーメンたべたい ひとりでたべたい 熱いのたべたい>。矢野顕子さんの「ラーメンたべたい」を思い出す▼荻窪駅の近く。シャッターの下りた店の前に2、3人の男性が集まっていた。寒くなってきて、あのつけ麺が頭に浮かび、矢も楯もたまらなくなった方々か。別れを言いにきたのかもしれぬ。シャッターの張り紙を見つ・・・・

東京新聞<コラム筆洗>2023年11月21日

【丸長のれん会とは】

1947年(昭和22年)、荻窪に5名の共同経営で中華そば「丸長」を創業。

その後、それぞれが「丸信」「栄楽」「大勝軒」「栄龍軒」として独立。

各店が「のれん分け」として出店を増やしていきます。

創業メンバー 丸長 青木 勝治

丸信 山上 信成

栄楽 青木 保一

大勝軒 坂口 正安

栄龍軒 青木 甲七郎

各店からの支店やのれん分けの店が急速に増えたことで、従業員や原材料の不足といった問題や、また丸長本来の味を維持していくためにも情報交換や勉強会といった「場」が必要とされるようになりました。

1959年(昭和34年)、「会員の相互扶助の精神に基づき、協同事業を行い、親睦及び経済的地位の向上を図ること」を目的として、丸長のれん会が創設されます。

営業改善、技術向上、原材料の共同購入、従業員のあっせん、福利厚生などの事業に取り組む「互助組織」となりました。

【丸長系ラーメンの特徴】

創業当時(昭和20年代)のラーメン(中華そば)といえば、鶏ガラをベースとした中華系スープが主流でした。

丸長の創業者たちは元々長野県出身で、戦前は東京・日本橋で蕎麦職人として働いていたこともあり、豚骨のスープに日本蕎麦の技法であるカツオ節やサバ節で旨みを加えることを考案し、この味が支持されて戦後のラーメンブームが起こったといわれています。

現在では当たり前となっている「動物系」と「魚介系」でラーメンスープの出汁をとる技法は「丸長」がその礎を作り、現在のラーメンの原点となっているといえます。

【つけ麺の発祥・中野大勝軒】

創業メンバーの一人、坂口 正安は、「丸長」「栄楽」で修行の後、のちに“ラーメンの神様”と呼ばれる山岸 一雄とともに東京・中野に「大勝軒」を立ち上げます。

じつは「つけ麺」は「丸長」の創業者 青木 勝治が「ざるそば気分で」考案し、まかないとして食されていました。

1955年(昭和30年)に中野大勝軒の店長となった山岸 一雄が「特製もりそば」として初めて商品化。またそれぞれの店が工夫を凝らした独自のレシピを開発し「つけそば」として提供されるようになると瞬く間に人気商品となり、各店の看板メニューとなっていきました。

その後の1961年(昭和36年)、独立した山岸 一雄が池袋に大勝軒をオープンすると行列の絶えない人気店となり、つけ麺ブームを牽引することとなりました。

【丸長のれん会加盟店】

「丸長」

荻窪丸長

目白丸長

下北沢丸長

阿佐ヶ谷丸長

豪徳寺丸長

やくし丸長

伊勢崎丸長

坂戸丸長

上福岡丸長

宮原丸長

信州中野丸長

つくば丸長

「丸信」

荻窪丸信

国立丸信

「栄龍軒」

草加栄龍軒

GOMA

「大勝軒」

代々木上原大勝軒

中野大勝軒

狛江大勝軒

祖師谷大勝軒

高島平大勝軒

茅場町大勝軒

栗木台大勝軒

山形大勝軒

大塚大勝軒

静岡大勝軒

大勝軒いぶき

大勝軒 弁天店

大勝軒 丸高屋

大勝軒 昭島店

お茶の水、大勝軒

お茶の水、大勝軒BRANCHING

大勝軒next 勝浦店

大勝軒next 上野店

くり山

「丸和」

丸和 春田本店

丸和 尾頭橋店

丸和 名駅西店

丸和 弥富店

丸和 各務原分店

https://www.atpress.ne.jp/news/179420

2021年4月24日撮影