荻窪の記憶 大田黒公園周辺地区100年の歴史荻窪の記憶 ~荻窪地域区民センターのパネル展から

松井和男

作家・川本三郎( 阿佐ヶ谷)は 、荻窪について書いています。「 中央線も荻窪まで行くとまだかろうじて郊外の面影が残っている 。とくに南口から歩いて五分ほどの 、善福寺川を望む高台の住宅地には 、ケヤキのある家が多く 、武蔵野を思わせる(『郊外の文学』)。続いて 、荻外荘と大田黒公園にも触れていますが「善糊寺川を望む高台の住宅地 」とは「 大田黒公園周辺地区 」ということになるでしょう。荻窪駅の南に位置する同地区は 、面積約 40ヘクタール( 東京ドーム約9個分)と決して広い エリアではありませんが 、国指定史跡の荻外荘のほか 、西郊ロッヂング 、旧大田黒家住宅 、渡辺家住宅 、旧角川邸と 、四つの国登録有形文化財が集まる都内でも珍しい住宅地です 。ケヤキの大木や文化財に登録された邸宅 、それらから浮かびあがるのは 、かつての「 緑豊かな田園都市 」の姿です 。いったい 、それはどのようなもので 、どのようにして生まれたのでしょうか。本稿で 、昨年の 11月 、荻窪地域区民センター協議会が同センターで開いたパネル展示『荻窪の記憶ー大田黒公園周辺地区百年の歴史』の内容をもとにご案内します。

それは 、別荘からはじまった

江戸時代の荻窪は住民のほとんどが農業に従事し 、江戸市中へ野菜を供給する暮らしを送っていました。明治に入っても 、それは大きく変化することはありませんでした。しかし 、明治22年の甲武鉄道( のちの中央線)の開通と24年の荻窪駅の開設とで 、荻窪の存在を東京市内に住む人々の知るところとなり 、畑や山林だった土地を居住するために購入する人たちが現れはじめました 。いずれも 、西洋の学問や医学を日本に移植したり 、産業を興すことで日本の近代化を担った人々でした。土地は現在の大田黒公園周辺地区とその隣接地で 、確認できるかぎりで一番古い土地購入者は菊野七郎です 。菊野は 、加賀藩から江戸に派遣され「わが国フランス学の始祖 」といわれた村上英俊の塾に学んだフランス語学者で 、維新後は 、仏書の翻訳やお雇い外国人の通訳に活躍しました 。ひ孫の菊野一雄さんによれば 、翻訳した『陸軍歩兵操典』 (出版は明治 7 年と20 年 )がベストセラーになり 、その印税で荻窪に数万坪の土地を買ったとのことです 。現在の杉並区立中央図書館や角川庭園の敷地もその一部でした。 明治32年以降 、倫理学者の中島力造( 慶応 5 年・1858~大正6年・1917)が 、現在の荻窪三丁目に数千坪の土地を購入しています 。中島は 、同志社英学校の最初の学生の一人で 、イェール大学で博士号( 哲学)をとり、帝大で教授を務め 、英語の「 パーソナリティー 」の訳語として「 人格 」を定着させたのも功績の一つです。明治41年には 、内科医の入澤達吉( 慶応元 年・1865~昭 和 13年・1938)が 、現在の荻窪二丁目に後に「 荻外荘 」となる士地を購入しています 。妻の常子によれば 、中島力造の勧めだったようです。蘭学医の家に生まれた入澤は 、東京大学医学部予科に最年少の12歳で入学「明治医学の父 」と呼ばれるベルツに学び 、ドイツに留学 。帰国後の明治 34年 、東京帝国大学教授となり 、ベルツ内科のあとを受け入澤内科を創設します 。大正13年には大正天皇の侍医頭になり 、その崩御にも立ち会いました。森鴎外の後翡に当たることから鴎外全集の編纂委員を務め 、与謝野鉄幹、晶子夫妻をはじめ文化人とも広く交流しています。明治44年以降には 、実業家の山田直矢( 万延元年・1860~昭和 14年・1939)が 、入澤の購入した土地の隣に一万坪を超える土地を購入しています。薩摩藩士の家に生まれた山田は 、母方の叔父大久保利通が「 鉱山を盛にして金銀を掘り出さなくては 、日本の財政は立っていかぬ」と話すのを聞き 、大学で「 採鉱冶金学 」を専攻し 、ドイツに留学。帝大教授を経て三井鉱山( 現日本コークス工業)に入り 、三池炭鉱専務理事などを務めました。

清涼なる大気 、高台の眺望

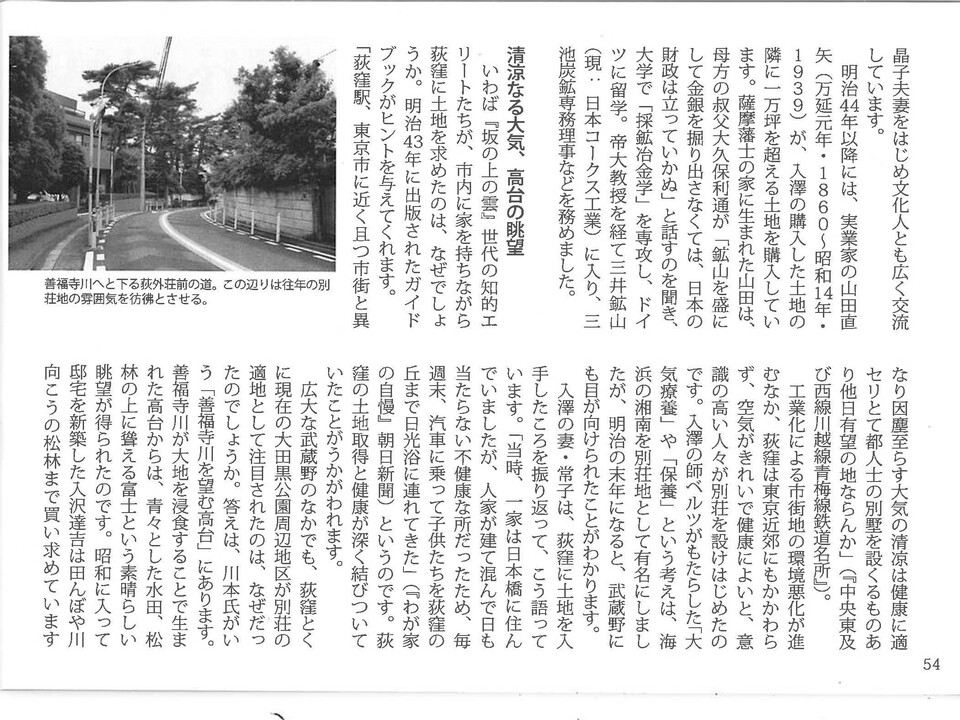

いわば『坂の上の雲 』世代の知的エリートたちが 、市内に家を持ちながら荻窪に土地を求めたのは 、なぜでしょうか。明治43年に出版されたガイドブックがヒントを与えてくれます 。「 荻窪駅 、東京市に近く且つ市街と異なり因塵至らす大気の清涼は健康に適セリとて都人士の別壁を設くるものあり他日有望の地ならんか(『 中央東及び西線川越線青梅線鉄道名所』)。工業化による市街地の環境悪化が進むなか 、荻窪は東京近郊にもかかわらず 、空気がきれいで健康によいと、意識の高い人々が別荘を設けはじめたのです 。入澤の師ベルツがもたらした「 大気療養 」や「 保養 」という考えは 、海浜の湘南を別荘地として有名にしましたが 、明治の末年になると 、武蔵野にも目が向けられたことがわかります。入澤の妻・常子は 、荻窪に土地を入手したころを振り返って 、こう語っています。「当時 、一家は日本橋に住んでいましたが 、人家が建て混んで日も当たらない不健康な所だったため 、毎週末 、汽車に乗って子供たちを荻窪の丘まで日光浴に連れてきた」(『わが家の自慢』朝日新聞 )というのです 。荻窪の土地取得と健康が深く結びついていたことがうかがわれます。広大な武蔵野のなかでも 、荻窪とくに現在の大田黒公園周辺地区が別荘の適地として注目されたのは 、なぜだったのでしょうか 。答えは 、川本氏がいう「 善福寺川を望む高台」にあります 。善福寺川が大地を浸食することで 生まれた高台からは 、青々とした水田 、松林の上に聟える富士という素晴らしい眺望が得られたのです 。昭和に入って邸宅を新築した入沢達吉は田んぼや川向こうの松林まで買い求めていまいますが、それはお気に入りの眺望を開発から守るためでした。

大正八年の地図

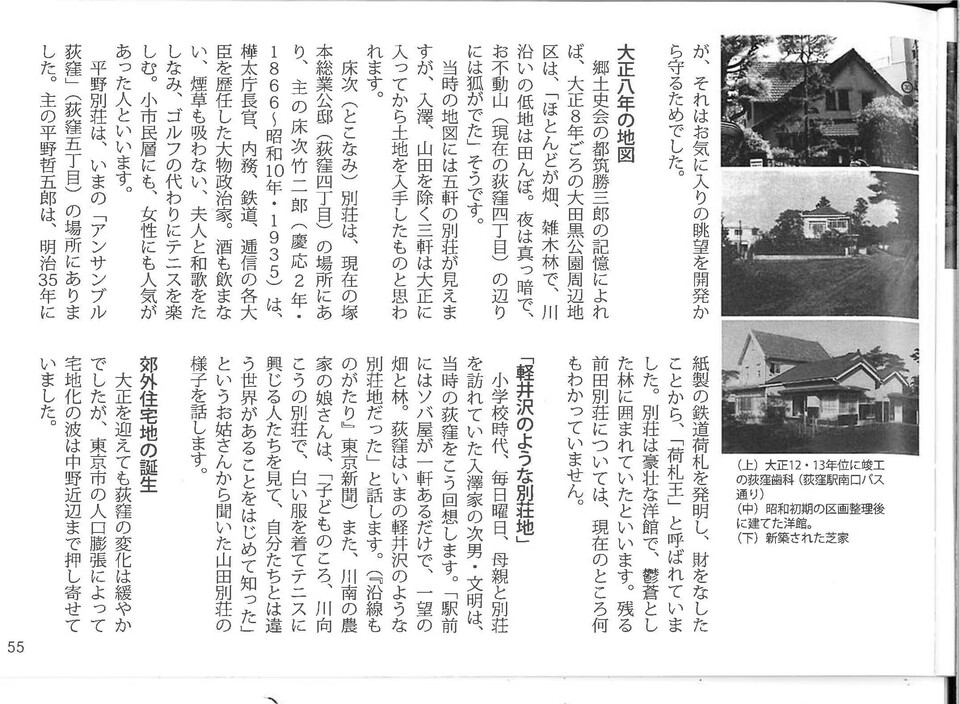

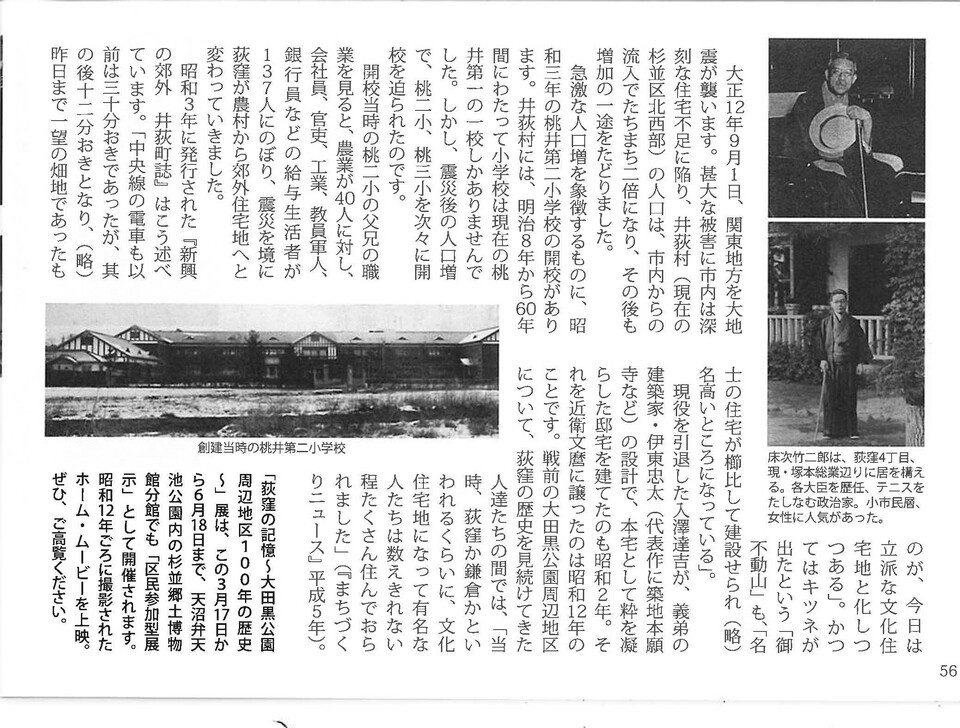

郷土史会の都筑勝三郎の記憶によれば 、大正8年ごろの大田黒公園周辺地区は、ほとんどが畑 、雑木林で 、川 沿いの低地は田んぼ。夜は真っ暗で 、お不動山( 現在の荻窪四丁目 )の辺りには狐がでたそうです 。当時の地図には五軒の別荘が見えますが 、入澤 、山田を除く三軒は大正に入ってから土地を入手したものと思われます。床次( とこなみ )別荘は 、現在の塚本総業公邸( 荻窪四丁目)の場所にあり、主の床次竹二郎( 慶応2年・1866~昭和10年・1935)は、樺太庁長官 、内務 、鉄道 、逓信の各大臣を歴任した大物政治家 。酒も飲まない 、煙草も吸わない 、夫人と和歌をたしなみ 、ゴルフの代わりにテニスを楽しむ。小市民層にも 、女性にも人気があった人といいます。 平野別荘は 、いまの アンサンブル荻窪(荻窪五丁目 )の場所にありました。主の平野哲五郎は、明治35年に紙製の鉄道荷札を発明し 、財をなしたことから「荷札王」と呼ばれました。別荘は豪壮な洋館で 、鬱蒼とした林に囲まれていたといいます 。残る前田別荘については 、現在のところ何もわかっていません 。

軽井沢のような別荘地

小学校時代 、毎日曜日 、母親と別荘を訪れていた入澤家の次男文明は、当時の荻窪をこう回想します。「 駅前にはソバ屋が一軒あるだけで 、一望の畑と林 。荻窪はいまの軽井沢のような別荘地だった 」と話します。(『 沿線ものがたり』東京新聞 )また 、川南の農家の娘さんは、「 子どものころ 、川向こうの別荘で 、白い服を着てテニスに興じる人たちを見て 、自分たちとは違う世界があることを初めて知った。」というお姑さんから聞いた山田別荘の様子を話します。

郊外住宅地の誕生

大正を迎えても荻窪の変化は緩やかでしたが、東京市の人口膨張によって宅地化の波は中野近辺まで押し寄せていました。大正12年9月1日、関東地方を大地震が襲います。甚大な被害に市内は深刻な住宅不足に陥り 、井荻村( 現在の 杉並区北西部 )の人口は 、市内からの流入でたちまち二倍になり 、その後も増加の一途をたどりました。急激な人口増を象徴するものに 、昭和3年の桃井第二小学校の開校があります 。井荻村には 、明治8年から 60 年間にわたって小学校は現在の桃井第一の一校しかありませんでした 。しかし 、震災後の人口増で 、桃二小 、桃三小を次々に開校を迫られたのです。開校当時の桃二小の父兄の職業を見ると 、農業が40人に対し会社員 、官吏 、工業 、教員軍人 、 銀行員などの給与生活者が137人にのぼり 、震災を境に荻窪が農村から郊外住宅地へと変わっていきました。昭和3年に発行された『新興 の郊外 井荻町誌』はこう述べています。「 中央線の電車も以前は三十分おきであったが 、其の後十二分おきとなり、(略)昨日まで一望の畑地であったものが、今 日は立派な文化住宅地と化しつつある 」。かつてはキツネが出たという「 御不動山 」も、「名士の住宅が櫛比して建設せられ( 略)名高いところになっている 」。現役を引退した入澤達吉が 、義弟の建築家・伊東忠太( 代表作に築地本願寺など)の設計で 、本宅として粋を凝らした邸宅を建てたのも昭和2年 。それを近衛文麿に譲ったのは昭和12年のことです 。戦前の大田黒公園周辺地区について 、荻窪の歴史を見続けてきた人達たちの間では、「 当時 、荻窪か鎌倉かといわれるくらいに 、文化住宅地になって有名な人たちは数えきれない程たくさん住んでおらました」(『まちづくりニュース』平成5年)。

不許転載