開催期間:令和5年12月1日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで

開催場所:産業振興センター 杉並区上荻1丁目2番1号 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階

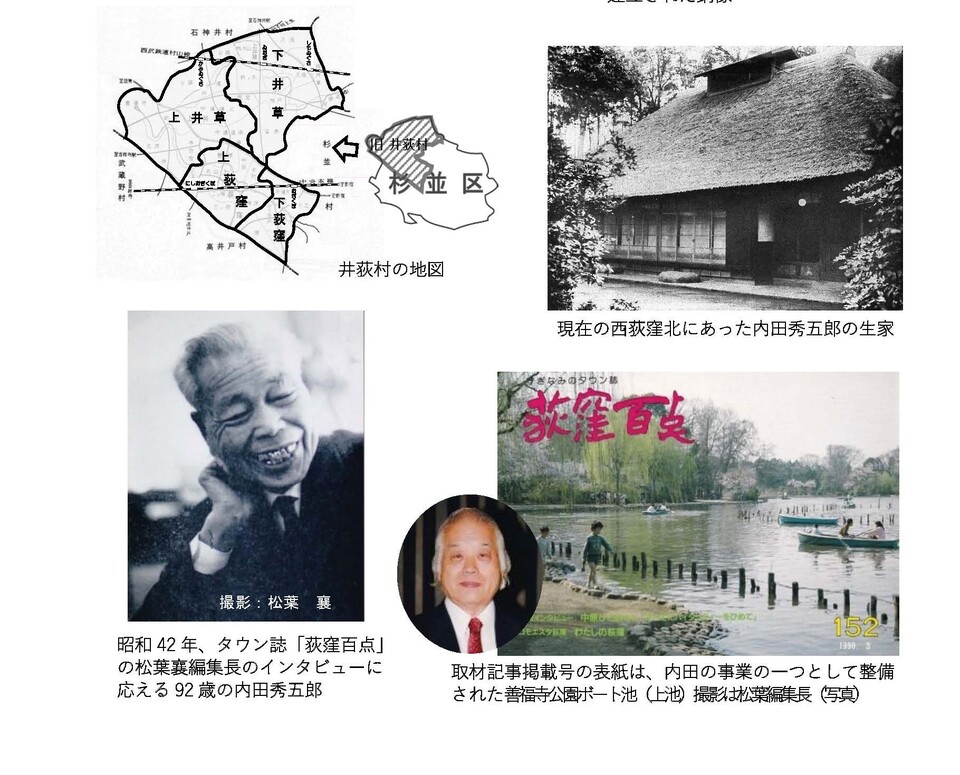

内容:荻窪まちづくり会議分科会の取り組みのひとつとして、荻窪の歴史写真展を開催します。タウン誌「荻窪百点」の元編集長で郷土史家の松葉襄(まつば じょう)氏が行った内田秀五郎へのインタビューや当時の写真を通して、井荻村の町づくりについてわかりやすく紹介するものとなっております。地域の皆様がまちの歴史について新たな発見をし、楽しんでいただけたら幸いです。

主催・問合せ:荻窪まちづくり会議分科会 荻窪百点の会 松葉 襄(電話:090-4029-6188)

写真展の掲載許可を頂いたので情報を掲載します。

1 内田秀五郎を知っていますか?

明治以降、現在の荻窪地域(旧井荻村)は、武蔵野の農村から中央線の沿線を代表する住宅地へと大きく発展してきました。そこには、時代のニーズをいち早く的確に 読み取って、土地区画整理による道づくりや電気・水道 などの住環境を整備した。また、駅誘致、学校誘致、公園の造成などの町づくりを次々と進められました。これらの事業は内田秀五郎の偉業と語り継がれていますが、もし、彼がいなければ、今日の荻窪はなかったかもしれません。

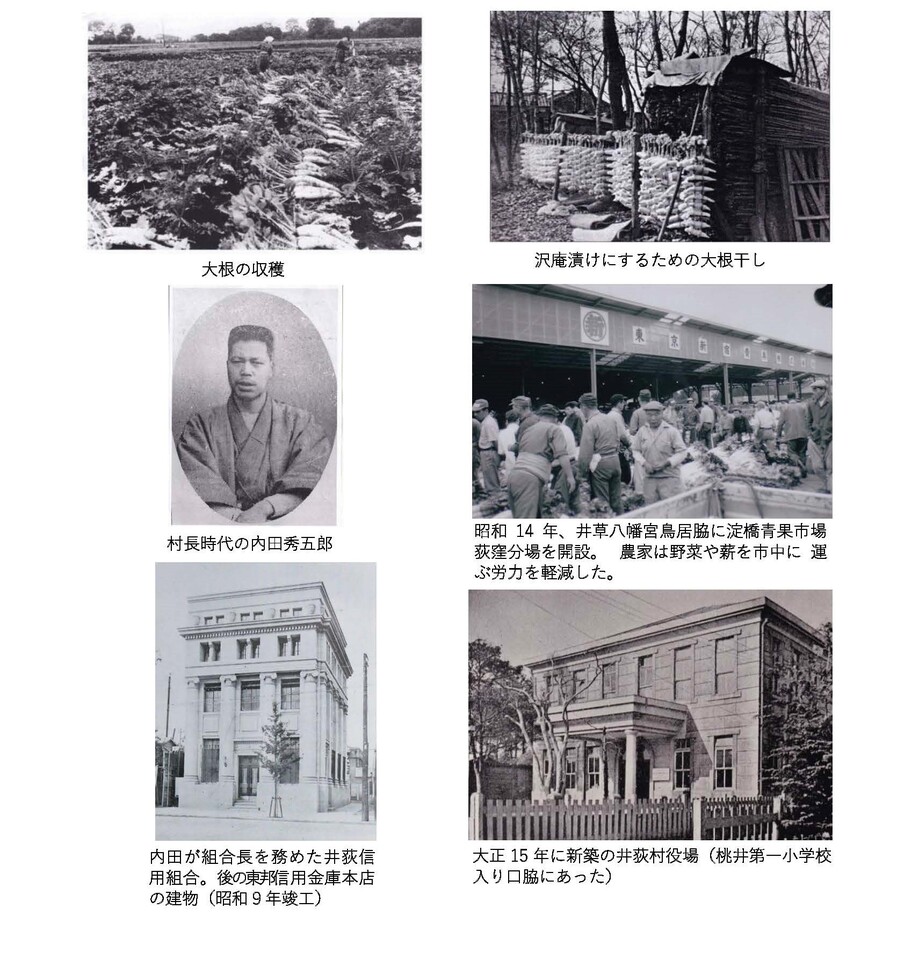

2 農家を豊かに

若い頃から人望に厚く、全国最年少の30歳で井荻村の村長を担った内田秀五郎。 先ず、取り組んだのは農家の収入を増やし、暮らしを安定させることでした。そのために奨励したのが特産の大根を使った沢庵づくりでした。利益は生大根の3倍だったからです。また、倹約と貯蓄を奨励し、農家を支援するための購買貯蓄組合を設立しました。土地の発展に対応して東邦信用金庫となりましたが、現在の西武信用金庫です。

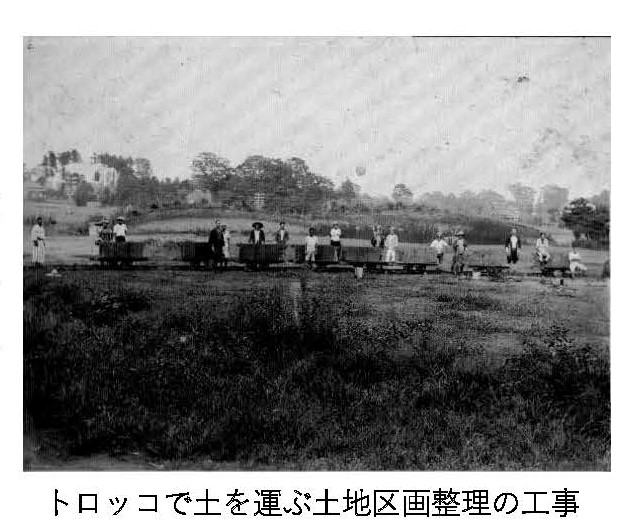

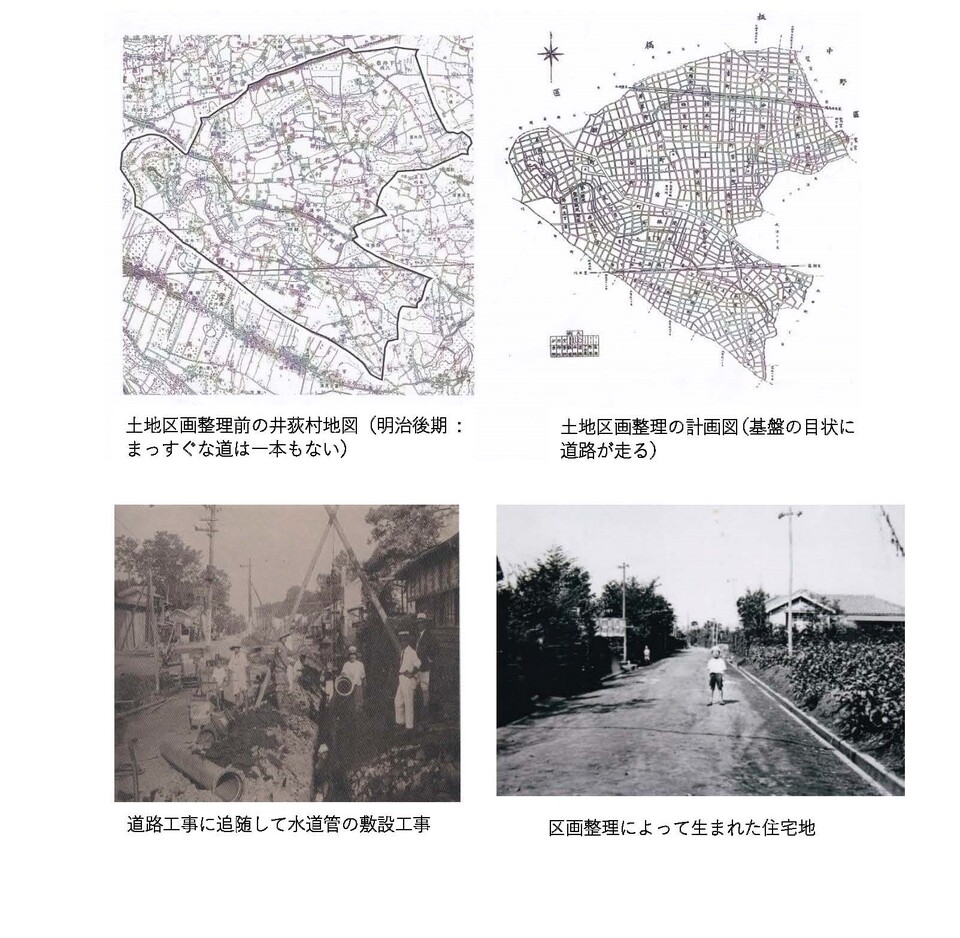

3 井荻村の土地区画整理

当時の内田には「道路村長」のあだ名がありました。道路改良に熱心で、反対が多かったが、内田は連日連夜、説得に駆け回り区画整理組合の設立にこぎつけました。計画の進みだした大正12年、関東大震災が発災し、東京市内から郊外の井荻町に移住者が激増した。内田は新しい移住者の意見を取り入れながら、10年の歳月かけて、全国でも例のない規模の土地区画整理事業等のまちづくりを完成させました。

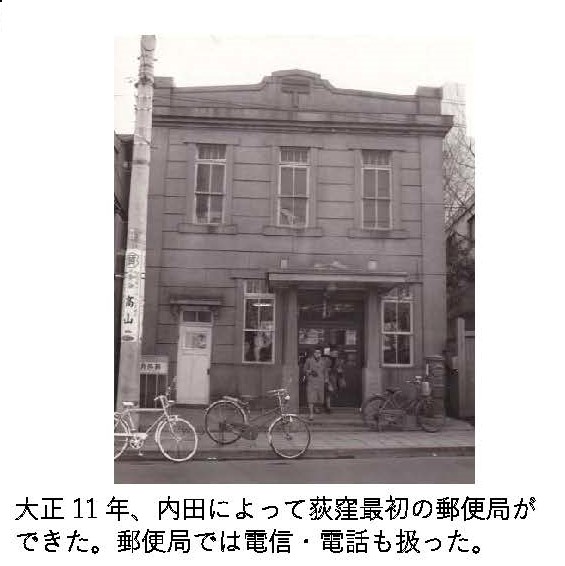

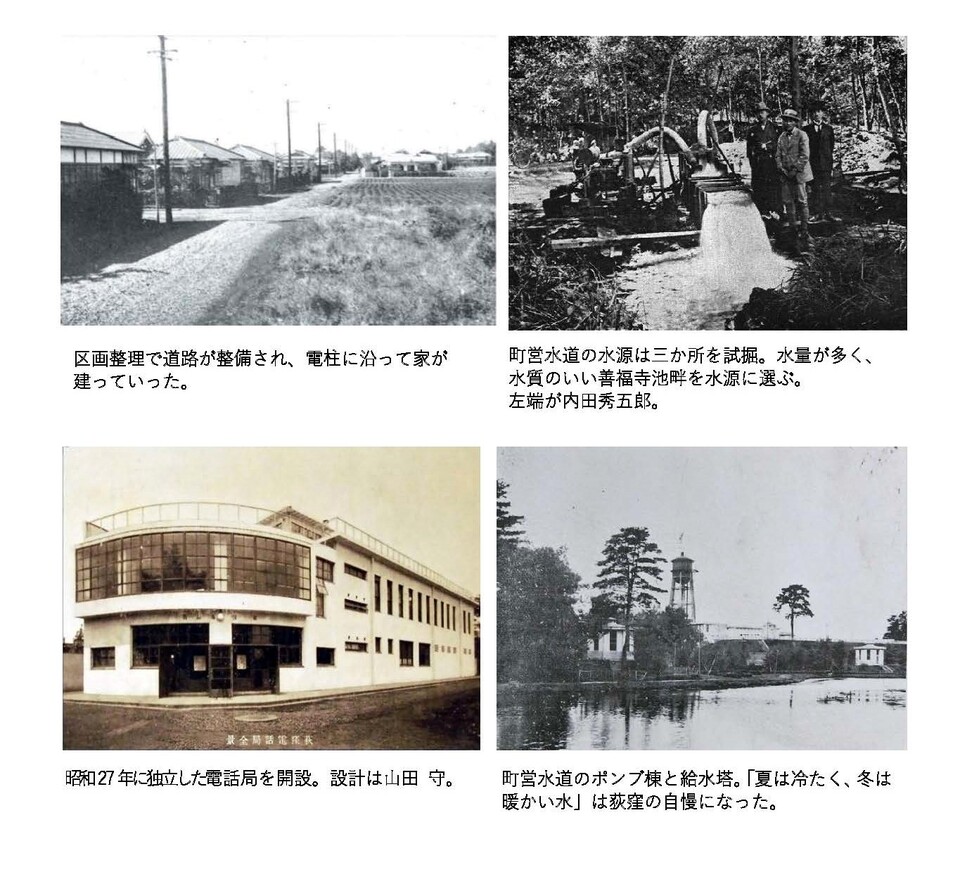

4 電気、水道、郵便、電話

大正10年に近隣の村に先駆けて井荻村に電気を引いた内田は、引き続き郵便局・電話局を開設、さらに、「土地区画整理の道路事業」になかった水道を移住者の要望をいれて、東京府議会で予算を得て事業化できたが、野党となったため事業は白紙となった。内田は、改めて町の水道化の必要性を議員に説得し、超党派で町営水道を完成させました。

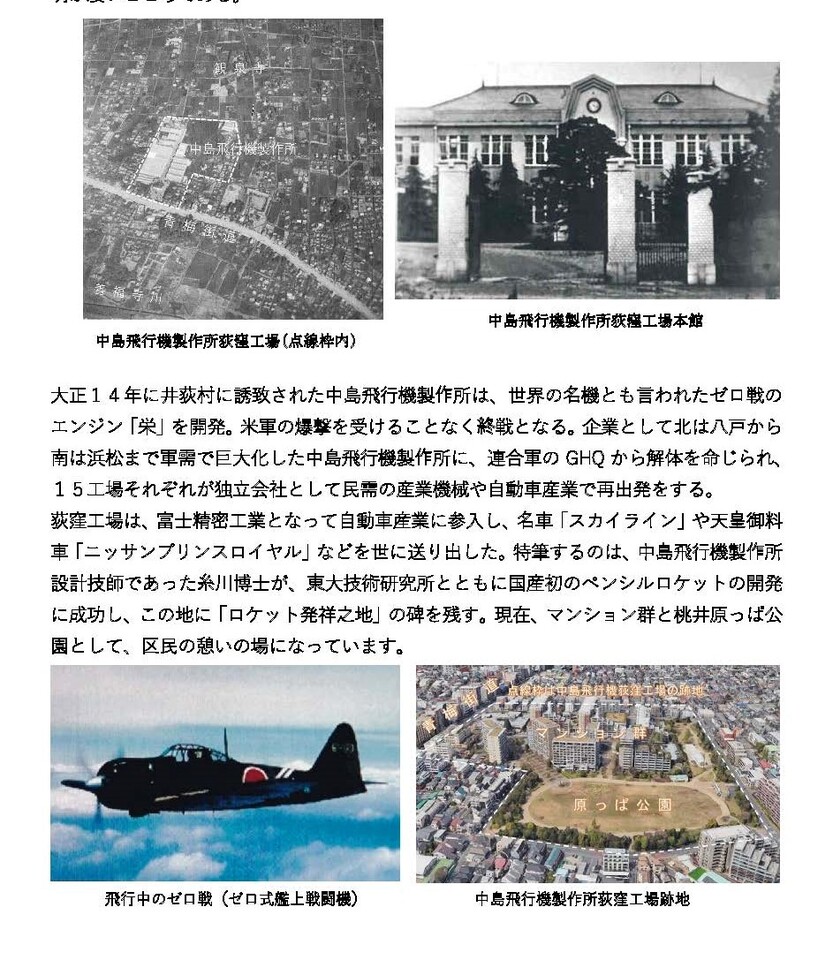

5 中島飛行機東京工場の誘致

井荻村の町づくりの成功に、内田村長は大企業の誘致を目論みとしていた。事実、中島飛行機製作所の誘致は、村の総収入を上回る税収となり、かつ農家の二男三男の雇用確保となって、事業の成功へと導いた。その際にも、内田は公害のないよう契約をした先見の明が凄いところである。

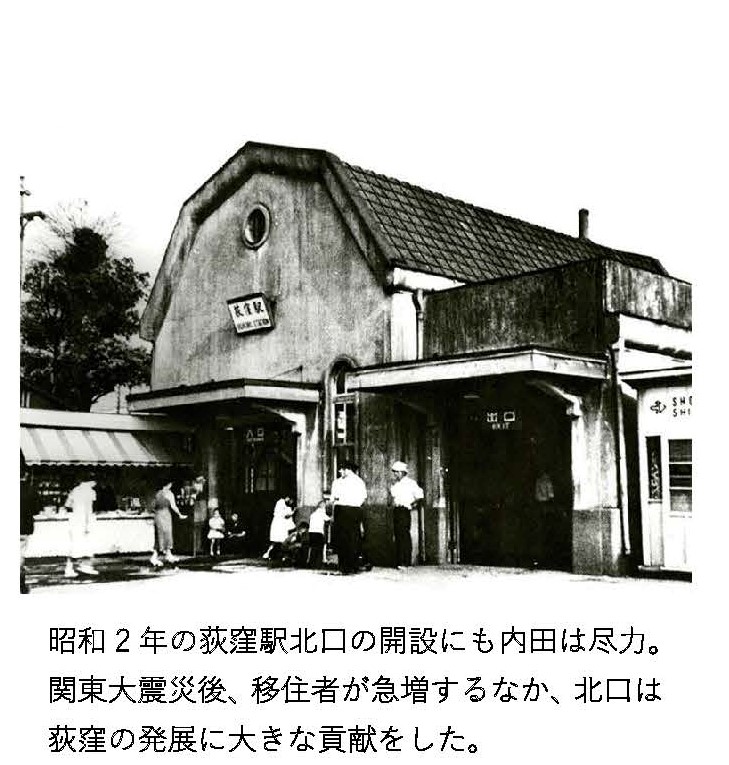

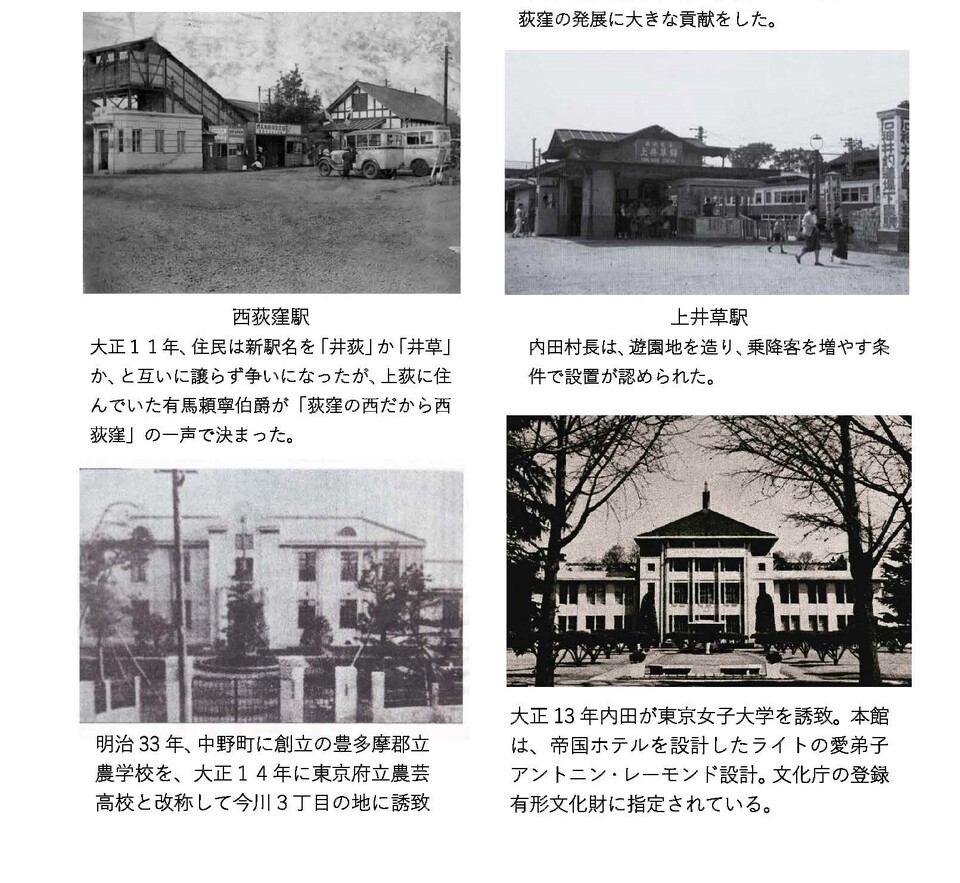

6 駅も、学校も

「駅は、町の発展に大きな影響力を持つ」と考える内田村長らは、大正11年、駅用地に自らも土地を寄付して中央線西荻窪駅を誘致。土地区画整理の最中に西武鉄道村山線(後の新宿線)が井荻町の北部を通ることになると、井荻町には、下井草と井荻の2駅を予定していた西武鉄道を説得して、3駅目の上井草駅の設置を認めさせました。また、東京女子大や都立農芸高校の移転に一役買ったのも内田でした。

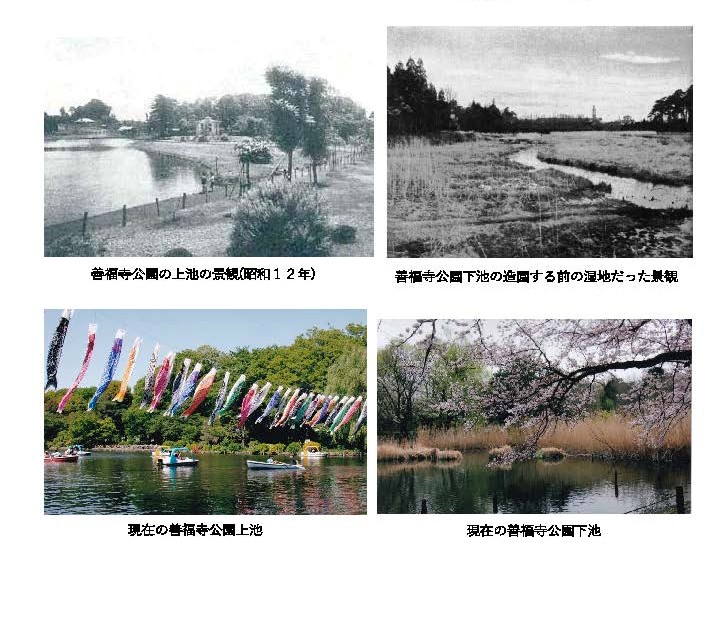

7 自然保護と風致地区

井荻村の土地区画整理は武蔵野の風景を一変させた。しかし、その一方で、「郷土の風景を守ることが私たちの義務であり、責任である」と考えていた内田は「森林に囲まれ、自然に恵まれた」善福寺一帯を環境を守る風致地区に指定しました。現在の憩いの場・善福寺公園のルーツです。

8 内 田 秀 五 郎 年 譜

1876年(明治 9年) 上井草村に生まれる

1883年(明治16年) 上井草村桃井学校(現杉並区立桃井第1小学校)に入学

1889年(明治22年) 井荻村誕生(上井草村、下井草村、上荻窪村下荻窪村が合併・甲武鉄道開業

1891年(明治24年) 桃井学校卒業・荻窪駅が開業

1897年(明治30年) 家督を継ぎ、農業に専念する

1905年(明治38年) 井荻村収入役に推挙され、村政に携わる

1907年(明治40年) 井荻村長及び井荻村農会長に就任、村道の改修と村の財政の確立に尽力

1919年(大正 8年) 道路法が制定され、村内の道路を整備する

1921年(大正10年) 井荻村に初めて電灯が点る、全戸に点るのは昭和2年

1922年(大正11年) 井荻第一耕地整理組合が発足、荻窪郵便局が開局、西荻窪駅を誘致・開業

1923年(大正12年) 井荻村で耕地整理事業を始める、関東大震災発生

1924年(大正13年) 東京府議会議員に当選し、井荻村村長と兼務となる、荻窪電話局開局、中島飛行機東京工場を誘致、東京女子大学が淀橋より井荻村に移転

1925年(大正14年) 井荻村土地区画整理組合が設立され、組合長に就任

1927年(昭和 2年) 上井草駅、井荻駅、下井草駅を誘致

1930年(昭和 5年) 善福寺が風致地区に指定される

1932年(昭和 7年) 井荻水道が給水を開始、杉並区が発足

1934年(昭和 9年) 井荻信用組合本店(後の東邦信用金庫本店)が竣工される。

1935年(昭和10年) 井荻町区画整理事業が終了

1939年(昭和14年) 淀橋分場が開場し、東京新宿青果(株)社長に就任

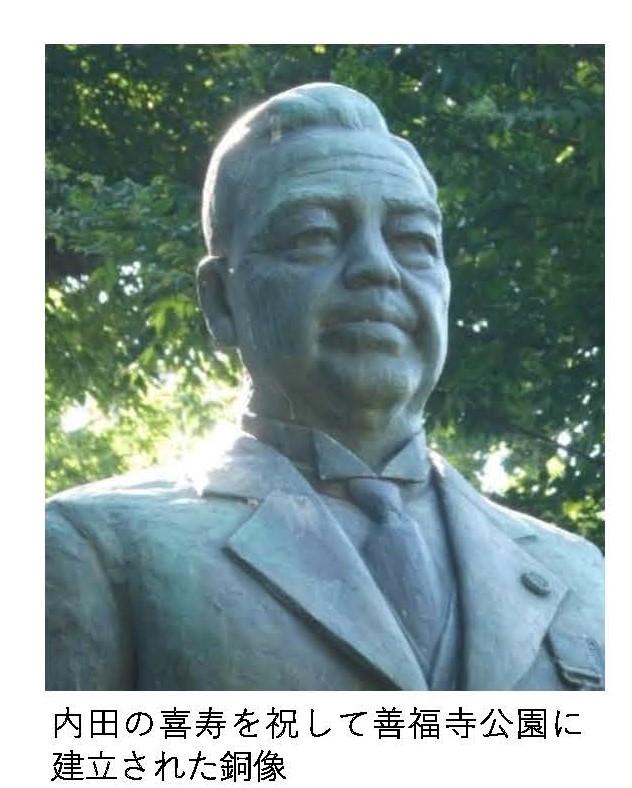

1953年(昭和28年) 喜寿を祝い善福寺池畔に銅像が建立され

1975年(昭和50年) 逝去(享年98才)墓所は観泉寺

ごあいさつ

まちづくりに大切にしたいことは、まちの歴史を知ることです。それは、そのまちらしさのある町づくりになるからです。荻窪百点の会は、杉並区のまちづくりに、歴史の講座、写真展、出版物を通して貢献しています。 日本一若くして村長になった内田秀五郎の「荻窪まちづくり」は、杉並区区政90周年記念をはじめ、これまで各企画で紹介されてきましたが、いずれも道路区画整理事業の紹介にとどまっており、一部で全てではありません。

今回の写真展は、タウン誌「荻窪百点」松葉編集長が、当時、淀橋青果市場理事長の現役であった92歳の内田秀五郎を昭和42年1月にインタビューし「荻窪物語」シリーズとしてまとめたものをベースに「松葉襄荻窪歴史写真コレクション」から構成して、わが国の歴史に残る偉業の全貌を初めて紹介するものです。 なお、この写真展の詳細はリーフレットにまとめましたのでご覧下さい。

監修・荻窪百点の会 会長・松葉 襄

制作スタッフ:松井和男、朝倉紘治、丸川英明、土屋光久、菅野康彦

上山博史、足立房子、中田久雄、淀川正進、三木 甫

問い合わせ :090-4029-6188