武蔵野の野に汽車が走った

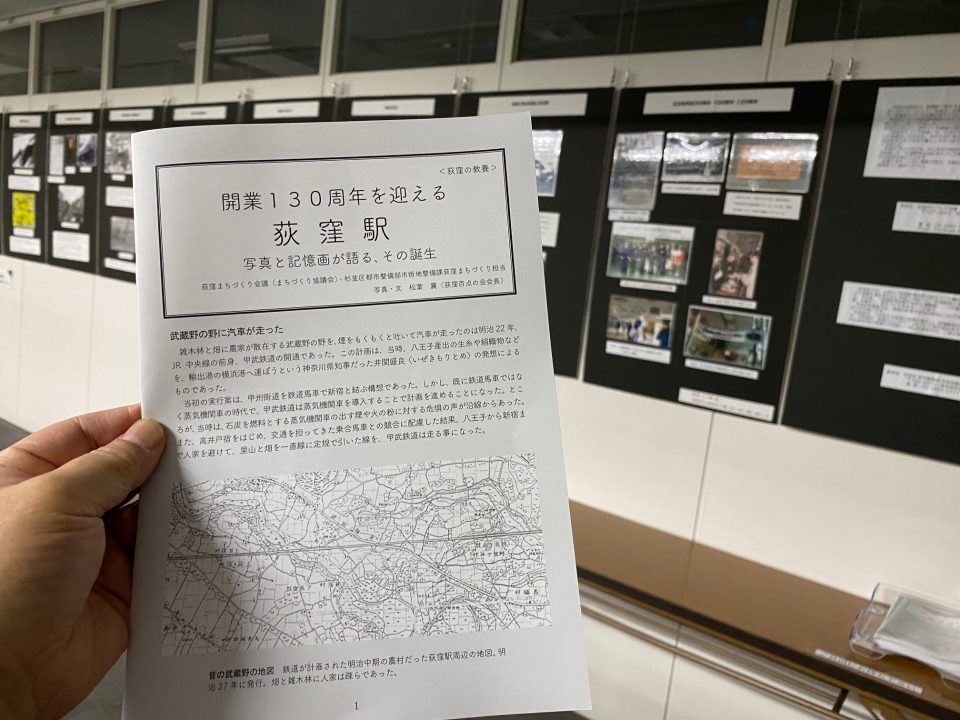

雑木林と畑に農家が散在する武蔵野の野を、煙をもくもくと吐いて汽車が走ったのは明治22年、JR中央線の前身、甲武鉄道の開通であった。この計画は、当時、八王子産出の生糸や絹織物などを、輸出港の横浜港へ運ぼうという神奈川県知事だった井関盛良(いぜきもりとめ)の発想によるものであった。

当初の実行案は、甲州街道を鉄道馬車で新宿と結ぶ構想であった。しかし、既に鉄道馬車ではなく蒸気機関車の時代で、甲武鉄道は蒸気機関車を導入することで計画を進めることになった。ところが、当時は、石炭を燃料とする蒸気機関車の出す煙や火の粉に対する危惧の声が沿線からあった。また、高井戸宿をはじめ、交通を担ってきた乗合馬車との競合に配慮した結果、八王子から新宿まで人家を避けて、里山と畑を一直線に定規で引いた線を、甲武鉄道は走る事になった。

そして、鉄道駅ができた

甲武鉄道の開業当初の駅は、八王子、立川、国分寺、境、中野、新宿であった。荻窪駅は、境駅と中野駅を結ぶ線上で、青梅街道と交差する地点に計画された。荻窪駅は、貨物駅を併設した重要な駅と位置付けられていたにも関わらず、駅の開設が遅れたのには、理由があった。

当時の甲武鉄道は、計画を進めるときに駅用地は地元の寄贈に頼っていた。荻窪では、予定地に多くの土地を所有する宇田川家と光明院等の協力があって、計画は順調に進むはずだった。 しかし、改札口のある駅舎を予定した用地所有者の「2反歩しかないその畑を(無償で)差し出すと、手前どもの暮らし向きが成り立ちません」という理由から、計画が遅れる事となった。甲府から江戸に出て寺子屋の塾頭を生業としていた加藤佐五左衛門さんには、鉄道会社の話に応じる事が出来なかったのである。戸長(村長・中田村右衛門さん)はじめ、村の役どころ、親しい友人らが村を挙げて日参して説得したが、良い返事が得られなかった。

そこで、鉄道会社から「駅に待ち合いをつくりますので、加藤さんが駅待ち合い茶屋を開業しませんか」という提案があった。そして、一番に繁盛していた上野駅の茶屋に加藤さんを案内し、安心してもらうことで、用地の寄贈を受けることが出来た。こうして荻窪駅が開設できたのが、鉄道が開通してから2年遅れの明治24年だった。

鉄道会社の願いに応じて所有する畑を駅用地として寄贈した加藤佐五左衛門さん。駅前(現在の区道13l号 線・南口仲通り入口角付近)に開いた「駅待合い茶屋」は繁盛した。荻窪の飲食店第1号店であった。この店は、後に蕎麦屋「稲葉屋」となった。

甲武鉄道の機関車と客車

時は既に蒸気機関車の時代。甲武鉄道は馬車鉄道の計画予定を急きょ変更して、イギリスのウイルソン社製のBタンク機関車を導入して、甲武鉄道を実現させた。右は、甲武鉄道が開業当初に使った、ヨー0ッパで良く見られたコンパート型式の客車。屋根に、室内照明ランプの取り出し口があった。

荻窪駅開設50周年と100周年

白山神社の鳥居から参道を行くと右手に「荻窪騨開設満五十年記念樹」の碑を見つける事ができる。地元では、盛大な祝賀会を開いた。荻窪駅開業百周年を迎えた平成3年には、駅員が開業当時を模したデザインの制服を着用したことで人気を集めるなど、盛大なイベントで祝福された。

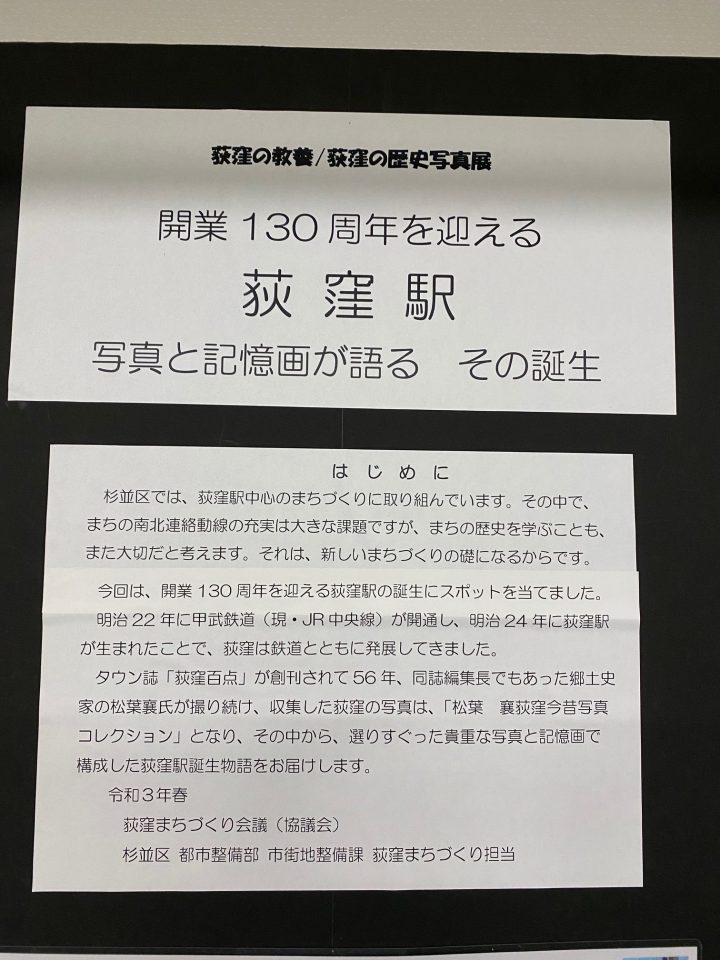

〈荻窪の教養〉開業130周年を迎える荻窪駅 写真と記憶画が語る、その誕生

令和3年3月31日発行 文:松葉襄(荻窪百点の会会長) 不許転載